|

| Accueil |

Créer un blog |

Accès membres |

Tous les blogs |

Meetic 3 jours gratuit |

Meetic Affinity 3 jours gratuit |

Rainbow's Lips |

Badoo |

[ Gaullisme local ] [ Revues des blogs ] [ Evènements ] [ TV, Radios, Journaux ] [ Lecture gaullienne ] [ Gaulliste libre ]

|

|

|

|

Sénateur et questeur : la vie de château

05/07/2011 08:58

Au Sénat, selon certains fonctionnaires, ils se comportent en «demi-dieux». Ils se sentent ici chez eux. Les questeurs (deux sénateurs UMP, un PS), inconnus du grand public, jouent un rôle clef en coulisse: ils gèrent les 346 millions d’euros de budget du Sénat, sans que le pouvoir exécutif puisse y mettre le nez. En grands argentiers, ils valident les dépenses, ont autorité sur les services, distribuent les bureaux, attribuent les marchés publics.

Désignés par leurs pairs, ils sont en théorie choisis pour leur moralité, souvent pour leur capacité à garder petits et grand secrets. En contrepartie de leurs responsabilités, ces dignitaires jouissent de privilèges que tout parlementaire de base leur envie. Lesquels? La maison entretient savamment le mystère: dans les documents budgétaires accessibles aux citoyens, aucun détail ne transparait.

Après une longue enquête, freinée par de hauts fonctionnaires et des élus soucieux d’entretenir l’opacité, Mediapart lève le voile sur le train de vie de ces questeurs, et sur les abus que l’institution tolère.

Pour commencer, ces trois dignitaires – René Garrec (UMP), Jean-Marc Pastor (PS) et Gérard Dériot (rattaché à l’UMP) – bénéficient d’un complément de revenus. En plus de leur traitement de base de sénateur (7.100 euros brut par mois + 6.240 euros net d’«indemnité représentative de frais de mandat»), ils touchent une «indemnité de questeur» qui atteignait, fin 2010, 5.170 euros brut par mois. Ce «bonus» n’est pas vraiment secret: le président du Sénat, Gérard Larcher (UMP), s’est récemment vanté de l’avoir diminué.

Mediapart a cependant fait une découverte: les questeurs bénéficient d’une autre rallonge, annuelle celle-ci, pour «frais de représentation». Son montant? Le service communication du Sénat refuse d’en confirmer ne serait-ce que l’existence. Ces crédits s’élèvent pourtant, d’après nos informations, à 11.600 euros par questeur en 2011. Cet argent n’est pas versé sur leur compte, mais il suffit de présenter des factures au service de la trésorerie.

Peut-on savoir comment les différents questeurs usent de cette enveloppe? En diners, en costumes, en voyages? La réponse est non. Sur ce sujet, le Sénat se ferme comme une huître, personne ne se risque à répondre: ni les questeurs actuels, ni les anciens, ni les hauts fonctionnaires qui valident les notes de frais, ni la présidence. Ne parlons pas du service de presse. Impossible, de même, de savoir quels moyens le Sénat met en œuvre pour surveiller ces dépenses, prévenir d’éventuelles fausses factures notamment.

En récupérant des documents internes, Mediapart a tout de même pu creuser un exemple, qui illustre l’inconsistance des contrôles: fin 2010, le Sénat s’est retrouvé à régler de multiples repas pris par le socialiste Jean-Marc Pastor dans le restaurant de sa fille, au fin fond du Tarn, sans le moindre rapport avec sa fonction de questeur, et sans que les services aient songé à vérifier la réalité de ces agapes. Les détails de l’histoire méritent le détour.

Ainsi, le 9 décembre 2010, alors qu’il n’avait pas épuisé son bonus annuel de 11.600 euros et risquait d’en perdre le bénéfice, le socialiste Jean-Marc Pastor a présenté d’un coup trois factures au Sénat, dont deux pour des repas à l’Hostellerie Saint-Jacques de Monestiés, dans son département du Tarn.

La première, datée du 19 novembre, correspond à un banquet de 51 convives et s’élève à 1.428 euros; la seconde, du 3 décembre, s’établit à 1.064 euros pour 38 couverts. «Je vous propose de régler directement à partir de mon compte Réception Questeur», écrit Jean-Marc Pastor à la Trésorerie du Sénat, dans un petit mot à la main que s’est procuré Mediapart. Illico, 2.492 euros sont versés sur le compte bancaire du restaurant.

«Ah, là, j’avoue que vous m’interpellez…»

A l’époque, certains tiquent au Sénat. D’abord, on ne voit pas le rapport entre la fonction de questeur et ces tablées dans le Tarn. Ensuite, le restaurant est géré par Magali Pastor, la propre fille du sénateur – Mediapart a aussi découvert que l’élu en détenait lui-même des parts. Enfin, les numéros des deux factures de l’Hostellerie se suivent, de manière pour le moins bizarre: N° 0642540 pour la première; N° 0642541 pour la seconde. Comme si aucun reçu n’avait été délivré par l’établissement entre le 19 novembre et le 3 décembre, comme si aucun client n’y avait mangé.

Alors ces repas ont-ils vraiment eu lieu? Le parlementaire a-t-il pu bidouiller ces notes de frais pour aider l’entreprise de sa fille, aux dépens du contribuable? En tout cas, les factures sont validées. Alors ces repas ont-ils vraiment eu lieu? Le parlementaire a-t-il pu bidouiller ces notes de frais pour aider l’entreprise de sa fille, aux dépens du contribuable? En tout cas, les factures sont validées.

Mais le doute planant, Mediapart s’est démené pour tenter d’apporter une réponse définitive à ces questions. Après un saut dans le Tarn, où Magali Pastor n’a pu trouver trace des repas aux dates indiquées, Mediapart a entamé un fastidieux dialogue avec le sénateur, sur plusieurs semaines. En trois interviews téléphoniques avec lui, complétées par trois échanges avec son assistant parlementaire, le socialiste a livré moult versions contradictoires, adaptant son scénario aux faits que nous lui opposions:

→ Première version: confronté aux déclarations de sa fille, Jean-Marc Pastor explique que les deux repas en question se sont en réalité déroulés les 12 et 28 novembre (dans la même conversation, il parlera ensuite des 12 et 26 novembre). N’ayant pas demandé les factures sur le coup, il serait repassé le 3 décembre chez sa fille, qui aurait indiqué deux dates aléatoires sur les reçus, pour la forme. «Elle ne voulait me faire qu’une seule facture, j’ai tenu à ce qu’elle en fasse deux distinctes, puisqu’il y avait eu deux repas», insiste l’élu, qui refuse de communiquer les noms des invités, pour «ne pas polémiquer».

→ Deuxième version: après que Mediapart a multiplié les coups de fil aux élus locaux, journalistes, syndicats et associations en tout genre pour trouver trace d’invitations, sans résultat, l’assistant parlementaire de Jean-Marc Pastor rappelle pour fournir une autre explication. Il n’est plus question de deux gros repas, mais d’une série de petits, compilés sur deux factures. La note de frais du 3 décembre correspondrait ainsi à trois prestations: «un repas le 26 novembre et deux le 3 décembre, midi et soir». Celle du 19 novembre ramasserait «un repas du 12 novembre, un du 19 novembre, et sept autres prestations en tête-à-tête ou à trois». Toujours pas de noms.

→ Troisième version: plusieurs jours après, comme on fait remarquer à Jean-Marc Pastor qu’il ne peut avoir dîner à Monestiés le 3 décembre alors qu’il débattait de l’avenir de l’agriculture au Sénat, à moins qu’il possède un don d’ubiquité, il lâche: «Ah, là, j’avoue que vous m’interpellez…» Le soir même, il ajuste encore: la facture du 3 décembre concerne désormais «un repas le 26 novembre et deux le 29 novembre». Ulcéré, le questeur assure qu’il a envoyé «la ventilation» précise aux services du Sénat, sans nous fournir le document.

→ Dernière version: après réflexion, des repas auraient bien été offerts le 3 décembre, en l’absence de Jean-Marc Pastor, à un «chercheur» qui intervenait le lendemain dans une réunion locale sur la biodiversité. Enfin, l’élu consent à donner quatre noms – tous des proches: le premier, maire-adjoint de Monestiés, déclare n’avoir «pas payé son repas, une fois, fin 2010»; le second, à qui Jean-Marc Pastor a laissé son siège de maire du Ségur en 2008, confirme sa participation à un dîner; Jacqueline Alquier, l’autre sénatrice socialiste du Tarn, également; le maire de Monestiés, qui n’avait aucun souvenir de pareils repas quand nous l’avions interrogé une première fois en mai, se souvient désormais de deux repas. Au total, quatre confirmations (certaines hésitantes) pour des dizaines d’invitations…

Au Sénat, le service de presse refuse d’apporter le moindre éclaircissement supplémentaire, le groupe PS de commenter. Pour que les langues se délient, un peu, il faut aller voir du côté de l’Assemblée nationale: «Ici, un questeur ne dépense pas l’enveloppe dans sa circonscription!», cingle le député Richard Mallié, premier questeur du Palais-Bourbon (UMP).

Chauffeurs et «garçons questeurs»

Mais les faveurs accordées aux dignitaires du palais du Luxembourg ne s’arrêtent pas là. Les questeurs jouissent d’énormes avantages matériels, en plus des aides «classiques» accordées à n’importe quel sénateur (l’enveloppe de 7.548 euros brut pour l’embauche d’assistants, la «dotation informatique», le forfait «Télécommunications», l’accès gratuit au réseau SNCF en 1re classe, etc.).

(Photo : Le conseil de questure en 2010 avec Philippe Richert (UMP), Jean-Marc Pastor (PS) et René Garrec (UMP)© Sénat)

Les questeurs disposent ainsi d’un appartement de fonction chacun, cossu, à deux pas du Sénat, en plein Quartier latin (qu’ils prêtent parfois aux membres de leur groupe politique). Dans ces logements, des «garçons questeurs», fonctionnaires du palais du Luxembourg, sont placés à leur service, mobilisables pour les courses, les réceptions, etc. Et en livrée s’il vous plaît!

En mai 2009, 1.820 euros ont par exemple été dépensés en «tenues de cuisine pour les deux agents affectés au service du questeur Richert» (devenu ministre des Collectivités en novembre 2010).

Si besoin, pour des pinces-fesses dans ces logements, le Sénat envoie des renforts. A ces agents s’ajoutent enfin des domestiques contractuels: d’après des chiffres obtenus par Mediapart, ces derniers ont coûté, dans les «maisons des dignitaires», plus de 60.000 euros l’an passé.

Bien sûr, le Sénat leur fournit aussi voiture et chauffeur. Jean-Marc Pastor en a ainsi fait profiter sa famille en mars dernier, pour un saut au parc Eurodisney. «Ça fait partie de la fonction, nous répond l’élu, ancien agriculteur. Même si ça ne fait pas partie de ma culture de vie.»

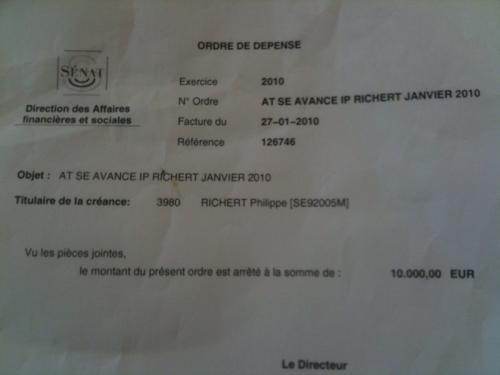

De «menus» services peuvent enfin être rendus: à sa demande, Philippe Richert (UMP), sans doute à court de liquidités, a bénéficié début 2010 d’une avance de 10.000 euros sur son indemnité, accordée par la Direction des affaires financières, remboursable des mois plus tard. Un prêt sans intérêts, en clair.

Le travail exécuté derrière les tentures par ces illustres inconnus (à l’exception du mitterrandien Michel Charasse et de Lucien Neuwirth, auteur de la loi sur la contraception de 1967) mérite-t-il ces faveurs de la République ? Leur tâche s’accomplit au rythme d’une réunion du Conseil de questure par semaine.

S’ils ont récemment engagé, sous la houlette du président Gérard Larcher, plusieurs réformes internes (régimes spéciaux de retraites, rationalisation des services…) qui leur valent nombre d’inimitiés dans la maison, les questeurs se reposent au quotidien sur un secrétaire général de la questure et un bataillon de hauts fonctionnaires, qui abattent le plus gros du travail.

Mathilde Mathieu et Michaël Hajdenberg

http://www.gaullisme.fr/2011/07/04/senat-questeur/

| |

|

|

|

|

|

|

|

Cannabis, et si on parlait de l’essentiel ?

05/07/2011 08:50

AA la veille d’une campagne électorale majeure, les serpents de mers sociétaux pointent à nouveau leurs têtes, comme autant de marqueurs des segments de marchés que se disputent les partis…

Socialistes et écologistes rivalisent toujours d’initiatives pour attirer l’électorat des classes moyennes post-modernes des centres villes, dont certains (pseudos ?) think-tank ont théorisé l’hyper valeur marginale, pour remporter l’élection au centre, en partant du postulat que les « masses populaires » d’antan s’étaient détournées de la gauche, voire des urnes tout court.

UMP et FN poussent des cris d’Orfraie surjoués, dénonçant quasiment les mœurs barbares – à leurs yeux – de leurs adversaires, pour mobiliser a contrario l’électorat bourgeois et âgé.

C’est à l’aune de cette triste loi du marketing politique qu’il faut analyser, si non l’initiative originelle, du moins les dernières passes d’armes médiatiques, sur la légalisation du cannabis (comme d’ailleurs sur le mariage homosexuel).

Libertaires contre conservateurs, chacun croit avoir bien ciblé ses électeurs.

Certes, au départ, sur la cannabis, c’est M. Vaillant qui, au PS, a rouvert le débat : peu suspect d’inclinaison bohême, il affiche pour priorité non pas le droit à la fumette, mais la lutte contre le trafic dans les cités, un angle nouveau, intéressant. A droite, M. de Villepin se prononce, sur ce sujet, à rebours de son camp, pour la dépénalisation, ou plus exactement la dé-délictualisation, si l’on ose dire.

« Triangulation » électorale ou sincérité ? Il faut en tous cas tenter de répondre à ces positions avec honnêteté intellectuelle, et en ne noyant pas l’essentiel dans le jeu des « positionnements » convenus.

Donnons d’abord acte à M. Vaillant et aux parlementaires socialistes qui portent avec lui cette proposition de légalisation, qu’ils ne visent évidemment pas à encourager la consommation de cannabis. En effet, tout le monde ou presque s’accorde aujourd’hui sur la dangerosité avérée du cannabis, notamment au plan neurologique, et a fortiori des mélanges douteux avec lesquels le cannabis est le plus souvent « coupé ». M. Vaillant et ses collègues affirment donc vouloir faire diminuer la consommation, en la légalisant. En conséquence de quoi, les accusations venant de la droite selon lesquelles les socialistes, que Jean-Louis Debré qualifiait jadis avec démagogie de « gauche pétard », voudraient encourager la fumette, relèvent largement de la mauvaise foi.

Pour autant, rien ne démontre que la légalisation diminuerait la consommation. Ni même qu’elle substituerait pleinement la consommation d’une substance « pure » à celle de mélanges détonants vendus sous le manteau. Gageons au contraire que les trafiquants sauront jouer la carte de la concurrence déloyale, avec des produits coupés et des prix attractifs, par rapport au cannabis légalisé ! Du reste, le trafic de cigarettes, le cas échéant frelatées, se porte à merveille…

Quant au trafic, M. Vaillant a parfaitement raison d’expliquer que c’est le cœur du problème. Et l’on comprend bien pourquoi M. Guéant feint de ne pas saisir l’argumentation de son lointain prédécesseur : il préfère caricaturer les socialistes, plutôt que d’admettre que le problème du trafic de drogues, sur lequel « on allait voir ce qu’on allait voir », reste pendant, après une décennie de politiques de sécurité estampillées Sarkozy.

Les trafiquants tiennent encore la République en échec. Mais en quoi la légalisation règlerait-elle ce problème ? Comment croire que les trafiquants renonceront à trafiquer parce que le cannabis sera légalisé ? Outre le trafic de cannabis coupé à prix cassé, ils trouveront bien d’autres produits à vendre ! Des produits dont l’offre crée la demande, ce qui est un peu le principe de la drogue : on n’en a pas besoin avant d’avoir commencé à en consommer… Alors, ils « dealeront » de la cocaïne, de l’héroïne, de l’extasie, et sauront convaincre les clients d’essayer, et d’entrer dans le cercle vicieux de la dépendance…

On peut être sceptique quant à l’argument de la surenchère selon lequel, si l’on a demain le droit de fumer du cannabis, les consommateurs, attirés par le plaisir de braver licencieusement une interdiction, tomberont dès lors dans d’autres formes de drogues. En revanche, on peut être sûr que les trafiquants, eux, ne renonceront pas aux BMW faciles, ni à quelque avantage du caïdat, parce que le cannabis aura été légalisé ! Ils sauront parfaitement créer la demande, même là où elle n’existe pas, de toutes formes de produits dangereux…

Pénalisée ou légalisée, dépénalisée hypocritement comme aujourd’hui, ou officiellement, la consommation de cannabis est un échec. Et c’est à la source de cet échec qu’il faudrait tenter de revenir, plutôt que de se battre à coups de posture en aval des problèmes.

A la source des trafics, d’abord. Tant qu’on gagnera mieux sa vie en « dealant » qu’en travaillant honnêtement, les itinéraires de nos gamins, notamment dans les cités où le chômage des jeunes atteint 60 ou 70%, ne seront pas ce qu’ils devraient être ! Et tant que les frontières des pays de l’Union Européenne et de l’Union elle-même seront, au nom de la sacro-sainte liberté du commerce, de véritables passoires, ces trafiquants trouveront toutes les substances possibles à écouler, en quantité industrielle… A cet égard, François Hollande a raison de poser le problème à l’échelle européenne, non pas tant parce que l’Union pourrait être une solution en la matière, que parce qu’elle est, comme souvent, un morceau du problème.

A la source de la consommation, aussi. D’abord en luttant contre les trafics, contre cette offre qui génère sa demande, avec des moyens policiers, mais aussi et surtout judiciaires, suffisants et appropriés (police de proximité, sanctions judiciaires rapides et graduées, centres éducatifs fermés…). Ensuite en luttant contre la grande dépression, le « no futur », de générations désemparées : si la France compte au moins 1,2 million de consommateurs réguliers de cannabis, quatre fois plus qu’il y a 20 ans, c’est peut-être parce que sa jeunesse ne sait plus vers où vogue sa galère, que nous avons perdu l’espoir d’une vie meilleure, le sens d’une vie collective, dans une Nation désunie, et déboussolée ! Vanité des vanités, si tout est vanité, alors autant se shooter !

C’est sur ces enjeux que nous attendons l’alternative politique en 2012. Quel futur à la France ? A sa jeunesse ? Quel « autre avenir que la drogue », pour paraphraser Georges Marchais ? Avenir économique, social, civique…

Voilà un enjeu, un vrai enjeu politique, bien plus fort que les artifices sociétaux.

Patrick TRANNOY (MRC)

http://www.gaullisme.fr/2011/07/04/cannabis-ump-ps/

| |

|

|

|

|

|

|

|

L'école refusée : reflet de la société

05/07/2011 08:41

A l’occasion du décès d’une collégienne causée par l'agression très violente d'un de ses petits camarades, et des commentaires du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Muglioni n’a pu retenir sa plume tant la situation lui a paru illustrer ses derniers propos sur l’état de l’école. Si quelque lecteur trouvait qu’il exagère, comme on dit, ou qu’il est pessimiste, ou même ringard, il l’envie : il y a de certaines choses auxquelles on se demande en effet s’il ne vaut pas mieux être aveugle.

Commentaire ministériel d’un fait divers

Un fait divers et son commentaire par un ministre s’accordent trop avec les réflexions qui ont été publiées sur ce blog (1) pour qu’elles n’y soient pas rappelées.

Une enfant de 13 ans est massacrée par le frère d’une de ses camarades de classe qui aurait été sa rivale en amour. Le ministre de l’éducation nationale prononce ces mots : « l’école reflète la violence de la société ». Je ne fais ici que répéter ce que j’ai cru entendre à la radio [Europe 1, 21 juin, intervieview de 7h40], et j’ignore tout de cette affaire. Ce ministre n’est donc plus ministre. Il n’est plus ministre puisqu’il avoue que son gouvernement est incapable de limiter la violence de la société ; il n’est plus ministre de l’Education nationale puisqu’il avoue que l’école n’est plus l’école mais le reflet de la société.

La pensée ministérielle

Il arrive en effet que l’aveu soit instructif. Alain a toujours insisté sur ceci qu’il ne faut pas prêter aux politiques trop d’intelligence. On s’imagine qu’ils mentent, c’est-à-dire qu’ils affirment sciemment le contraire de la vérité : or en réalité ils croient ce qu’ils disent, et il est vrai qu’ils n’auraient pas cette force de persuasion qui les fait élire si leurs sottises étaient volontaires. Ainsi la doctrine officielle du ministère de l’Education nationale est depuis fort longtemps que l’école reflète et même doit refléter la société : il a fallu ouvrir l’école sur le monde, donc sur la violence ; il a fallu mettre fin à ce qu’on méprisait sous le nom de sanctuarisation de l’école ; l’architecture scolaire elle-même en a été bouleversée, et l’on s’est moqué des lycées fermés comme des cloîtres. Notre ministre est un pur soixante-huitard pédagogique. Une illusion d’abord produite par des hommes qui voulaient transformer la société sert maintenant de principe à la conservation de ce que cette société peut avoir de pire.

La contestation de l’école

Dans les années soixante, l’école que jusque là les gauches avaient profondément respectée, parce que seule elle permet d’éveiller les hommes et de les préparer ainsi à transformer la société, a été soupçonnée de reproduire le modèle social, non pas parce qu’elle n’était pas l’école, mais parce que par nature l’institution scolaire serait faite pour les héritiers. Des écrivains célébrés ont condamné la volonté d’apprendre et d’abord d’apprendre la langue. Alliant (contradictoirement) à cette critique sociale une sorte de nietzschéisme, ils ont soutenu que la volonté de vérité est l’expression d’une volonté de puissance. S’étonnera-t-on des effets de cette nouvelle trahison des clercs ? L’école, de la maternelle à l’université, s’effondre.

Socialisme et sociologisme ou la fin de la politique

Le socialisme est devenu un sociologisme et pour cette raison ne peut plus proposer de politique. Comment, en effet, transformer la société, si l’homme n’en est que le produit ? La volonté républicaine s’est brisée contre la croyance au déterminisme social. On ne le rappellera jamais assez, Durkheim définit la société par la pression qu’elle exerce sur les individus, principe aujourd’hui généralement admis. La sociologie critique allait dans le même sens lorsqu’elle soutenait que l’école est par nature faite pour reproduire les inégalités. Plus subtilement peut-être, on croit que les temps ayant changé, il est devenu impossible d’enseigner comme autrefois. Il serait conforme à la nature des choses que les enfants des « quartiers » ou des « cités » n’étant pas élevés ni ne vivant comme les autres, ils ne puissent apprendre la même chose à l’école et en sortir avec la même langue et la même instruction. Selon Maurras, il faut être bourgeois pour apprécier Racine : attitude maurrassienne donc, celle qui consiste, sous couleur de liberté, à interdire l’accès à la littérature française à des enfants dont des ancêtres ne sont pas français : il arrive même qu’on prétexte pour les laisser dans l’inculture qu’il ne faut pas les arracher de force à « leur culture », comme si les enfants étaient cultivés avant d’entrer à l’école ! Comme si ce qu’on appelle alors une culture, et qu’ils ont reçu du seul fait de vivre dans tel ou tel groupe social, les dispensait d’apprendre. On veut seulement que les hommes soient réductibles à ce qu’un groupe social fait d’eux, croyance qui justifie toutes les renonciations : l’école doit socialiser ! Il faut donc qu’elle reflète la société. Tel est le socle idéologique de la politique officielle, quel qu’en soit le ministre, le parti, admis le plus souvent par les syndicats, partout dans le monde. C’est pourquoi les changements électoraux n’apportent sur ce point aucun changement de politique scolaire. C’est pourquoi un ministre de droite peut tenir le même langage que les politiques et la plupart des penseurs de la gauche depuis plus de quarante ans.

L’impossibilité d’instruire

Les thèses d’une droite maurassienne, ennemie de l’école publique et de la République, sont donc devenues le fonds commun des discours sur l’école. Tout le monde accordera en effet qu’il est conforme à la nature des choses ou de la société que les jeunes gens des « quartiers » ne puissent pas sortir de l’école avec les mêmes façons de parler et de vivre que ceux d’ailleurs. Cette croyance n’est pas seulement partagée par les habitués de la vie parisienne qui ne savent pas que souvent les plus « français » des élèves ont même langage et même allure que leurs contemporains des banlieues. Elle ne vient pas de ce qu’on ignore ce qui se passe dans de nombreuses classes ou plutôt de ce qui ne s’y passe plus, je veux dire un enseignement qui suppose qu’on fasse silence une heure de suite. Cette croyance ne suppose même pas ce qu’on pourrait appeler un racisme social. Non, on croit en la société et non en l’école : la théologie sociologique domine les esprits.

Il été possible de lutter contre les superstitions des campagnes d’autrefois, il faut aujourd’hui que la télévision et les médias l’emportent : on dit que les élèves disposent d’une infinité d’informations, qu’ils savent avant d’entrer à l’école plus de choses qu’on en savait naguère en en sortant, etc. On conclut qu’il est devenu impossible d’instruire comme on l’a fait pendant des millénaires, on interdit toute forme de discipline. Les tribunaux vont dans le même sens. A quand la mutation qui justifiera qu’on interdise aux enfants d’apprendre à marcher et qu’on condamne pour maltraitance les parents qui les y incitent ? Ce n’est pas une caricature : trois jours après mon arrivée dans mon premier poste en 1969, dans un lycée « normal », des collègues sont venus me dire qu’imposer à mes élèves de terminale littéraire de prendre des notes montrait que je n’étais pas conscient de l’écart qu’il y avait entre la préparation à l’agrégation d’où je sortais, et notre commune classe. Les élèves surent au bout d’une dizaine de jours prendre des notes sans difficulté : il suffisait de le leur imposer au commencement pour que cela devienne un automatisme comme la marche.

On ne sait pas ce qu’on n’a pas appris

L’émission Cinq colonnes à la Une du 4 mars 1960 montre les enfants du bidonville de Gennevilliers, qui vivaient dans la boue et dont les pères algériens sont harcelés par la police : or ils parlent un français correct. J’en conclus que dans les pires conditions politiques et sociales, une école peut instruire, et libérer. Cet exemple ne convaincra pas. Cette induction paraîtra insuffisamment fondée. N’est-ce pas une exception ? Pourtant ce seul cas suffit à montrer qu’il est devenu impossible d’apprendre le français à certains enfants simplement parce qu’on a renoncé à le leur apprendre. Cela non pas par manque de patriotisme, mais par idéologie sociologiste. D’une même voix gauche et droite objecteront, je le répète, qu’aujourd’hui la société a changé et que c’est devenu impossible. Y avait-il alors moins de violence, pendant la guerre d’Algérie ? Si vous avez le malheur de dire que les jeunes gens qui ne parlent pas et ne savent pas écrire le français ne sont pas réellement scolarisés, alors on commencera par ne pas comprendre, car statistiquement ils le sont, et si vous dites que vous entendez par « scolarisés » « réellement pris en main et instruits dans une école digne de ce nom », on objectera que le corps enseignant fait un travail remarquable. Il n’est plus admis aujourd’hui que, lorsque les enfants ne savent pas quelque chose, on ne le leur a pas appris. Vous aurez beau ajouter que le peu d’enseignement qui subsiste et qui fait tenir encore un peu l’institution est dû à la vertu de quelques maîtres qui n’obéissent pas aux directives ministérielles, vous passerez toujours pour un contempteur de vos collègues. Votre propos sera même incompris par d’excellents enseignants dont par bonheur la pratique est contraire au discours idéologique qu’ils tiennent. Au demeurant cette idéologie du refus de l’école et de l’instruction n’empêche pas chacun de faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver pour ses enfants ou ses amis un établissement alors inévitablement choisi sur critères sociaux. Je dis « sociaux » parce que si l’ordre y règne plus que dans les établissements fuis, il n’est pas sûr que le savoir y fructifie.

L’école refusée

La thèse généralement admise est donc la suivante : ce n’est pas l’école qui a changé, ni la volonté d’instruire qui s’est exténuée, mais la société ! Si l’on voulait seulement dire que cette nouvelle société méprise l’école et préfère enfermer les hommes dès leur enfance dans un système de représentations imposé par la publicité, les médias et la communication politique, j’applaudirais. Que le développement économique du monde soit d’une telle nature qu’il conduit à une société sans école, parce que l’école forme des esprits et non des consommateurs, c’est une thèse soutenable. Mais croire que l’école, si c’est une école, ne peut pas changer la société, c’est la même chose que vouloir qu’elle disparaisse parce qu’on craint qu’elle la change. Voilà pourquoi il n’y a plus ni gauche ni politique possible. Voilà pourquoi un gouvernement qui s’en prend tous les jours à l’école ne rencontre aucune opposition sérieuse. Regardez par exemple les programmes du Modem ou du PS et vous y trouverez toujours la même idéologie.

La morale de l’histoire

Il est hypocrite aussi bien de la part d’un ministre que de ses administrés et de leurs syndicats de s’étonner de la violence qui règne dans les établissements scolaires et qu’on cherche à tout prix à camoufler partout où elle a lieu, c’est-à-dire partout : ce n’est pas une affaire de quartiers mais de renonciation générale. L’autre jour, lors d’une réunion d’association, j’ai pratiqué avec un collègue, qui était proviseur il y a plus de vingt ans, les toilettes des élèves, dans un des plus célèbres établissements de France. Matériel cassé, odeurs et crasse, papiers par terre, etc. J’ai dit à mon ami que cela suffisait pour juger un proviseur. L’endroit ne permet pas d’accuser les monstres des quartiers à moins d’entendre par là ce qu’on appelait autrefois les beaux quartiers. Quand j’étais en fonction, me raconta mon ami, j’ai été appelé un matin à 7h15 par le concierge : il n’avait pu empêcher d’entrer un homme assez grand qui n’avait pas voulu se présenter. Je descends et je demande à cet homme ce qu’il fait là : c’était un inspecteur général, qui voulait se faire une impression sur le lycée avant de me rencontrer. Quelle est-elle, demandai-je ? Mauvaise, dit-il, car j’ai constaté que dans les toilettes, il n’y a aucune inscription ; cet établissement ne laisse pas de liberté d’expression aux élèves. La situation de l’école se comprend assez bien par là : il n’y a plus rien à ajouter ni à espérer.

Jean-Michel Muglioni et Mezetulle, 2011

(1) Voir notamment l'article Ecole et société ; lire les autres articles de Jean-Michel Muglioni sur ce blog.

http://www.mezetulle.net/article-l-ecole-reflet-de-la-societe-par-j-m-muglioni-77562095.html

| |

|

|

|

|

|

|

|

Europe Ecologie - les Verts : une stratégie bien rodée

05/07/2011 08:23

Après l'élimination de Cohn-Bendit - répondant plus ou moins, aux dernières volontés du défunt -, Eva Joly est arrivée largement en tête, au 1er tour, de la primaire. Nicolas Hulot a été sérieusement distancé, assurant pour ainsi dire, Mme Joly de la victoire au second tour. C'est aussi une surprise, au sein du groupe Europe Ecologie - les verts. Nicolas Hulot a été laminé, la vedette médiatique a été éliminée. C'était leur objectif stratégique prioritaire, leur principale motivation, et la tactique a fonctionné. Le scénario était implacable, du calendrier de primaire resserré à la campagne beaucoup trop courte, écartant le public de TF1. Et leur succès est total.

Mais c'est surtout le travail de la garde rapprochée de Noël Mamère, en 2002, quator d'apparatchicks d'extrême-gauche… A leurs yeux, Hulot était un mauvais symbôle. C'était TF1, l'audiovisuel, l'argent, les médias, Bouygues, les sponsors, que sais-je encore, bref le diable… Et ces-derniers sont parvenus à imposer la magistrate franco-norvégienne, parvenant à faire croire aux militants, qu'elle incarnait la tradition verte, en France, alors qu'elle avait pourtant été ramenée dans ses bagages par Daniel Cohn-Bendit, qui l'avait dérobé à Bayrou, en 2009. Il est vrai, la greffe a mis du temps à prendre, avec les militants. Elle ne plaisait pas, au début. C'était l'ancienne juge d'instruction de l'affaire Elf, et qui ne parlait que de justice et de paradis fiscaux, et guère de nucléaire, d'éoliennes, de sans-papiers. Son image d'ancienne magistrate, sa personnalité n'allait guère de pair, avec les traditions révolutionnaires de l'extrême-gauche française. Du point de vue l'image, la magistrate franco-norvégienne incarnait surtout ce dépassement des nations, chère à cette tendance de l'extrême-gauche, parfaitement assumée chez les verts, mieux dissimulée au PS.

Il est vrai, qu'outre son image sympathique d'ex-présentateur reconverti dans la lutte environnementale, Hulot était le plus emblématique de ce qu'il rejetait. Notamment par ses compromissions politiciennes avec l'UMP, au travers de son premier engagement associatif d'après 2007, ayant abouti aux accords du fameux “Grenelle de l'environnement”, et par ses amitiés avouées avec Sarkozy et Borloo, alors ministre de l'écologie et du développement durable. Une frange du mouvement écologiste en a bien vite fait, un épouvantail de circonstance, pour une part importante des militants. En revanche, Hulot partageait avec Joly, une semblable détestation des puissants. Mais Eva Joly a habilement joué le jeu, jusqu'au bout, en arborant fièrement sa double nationalité, et y allant de tous les poncifs chers à nos verts, de la dépénalisation du cannabis à la régularisation des sans-papiers, en passant par le mariage homosexuel. Il est vrai qu'en France, aussi étonnant que cela puisse paraître, les questions sociétales à contre-courant les intéressent beaucoup plus que l'environnement. C'est ce qui les relie historiquement à l'extrême-gauche soixante-huitarde, et c'est également, ce qui les coupe irrésistiblement de l'électorat populaire, les confinant dans une petite base électorale urbaine et diplômée. Ce sont les bobos et surtout pas les prolos.

Leurs confrères allemands progressent dans la société allemande, à l'image de cette récente victoire électorale dans le Bade-Wurtemberg (fief industriel de Daimler et de Porsche), en renouant avec la tradition plus conservatrice du courant écologiste des origines, plutôt située au centre-droit, renouant avec les valeurs de la démocratie chrétienne, se rapprochant des conservateurs et traitant avec l'industrie automobile, pour inventer la “nouvelle donne verte” outre-Rhin. Mais les verts français se refusent à toute évolution, à l'heure actuelle, s'assurant des raclées magistrales à chaque présidentielle, des 5 % de Noël Mamère en 2002, aux 1,57 % de Dominique Voynet en 2007. De quoi rassurer Borloo et le potentiel candidat PS, ravit de voir les verts se saborder eux-mêmes, au mieux une petite force d'appoint, guère apte à disperser leur électorat au 1er tour…

J. D.

http://llanterne.unblog.fr/

| |

|

|

|

|

|

|

|

François Bayrou et la carte des tempéraments

05/07/2011 08:05

François Bayrou a confirmé hier son axe stratégique majeur : 2012 sera le choix d'une seule carte : celle des tempéraments.

Pour l'instant, 2012 est la campagne "virtuelle". Des candidats virtuels présentent des programmes virtuels.

Des candidats virtuels, car confrontés soit à des primaires soit à des obstacles importants (parrainages) donc en aucune manière des candidats définitifs.

Des programmes virtuels, car les indications actuelles relèvent davantage de motions de bonnes intentions que d'engagements précis.

Un temps différent s'ouvrira à l'automne. A cette occasion, pour François Bayrou, le choix ne sera pas la carte de droite ou celle de gauche mais la carte des tempéraments. L'opinion va lire dans les caractères pour faire son choix.

A ce moment là, Bayrou entend incarner la solidité et la proximité.

La solidité dans des valeurs ancrées dans la durée et la proximité par la connaissance de la vie provinciale ; telles sont les deux qualités que le leader du Modem entend capitaliser.

http://exprimeo.fr/article/6987/francois-bayrou-et-la-carte-des-temperaments.htm

| |

|

|

|

|