|

| Accueil |

Créer un blog |

Accès membres |

Tous les blogs |

Meetic 3 jours gratuit |

Meetic Affinity 3 jours gratuit |

Rainbow's Lips |

Badoo |

[ Gaullisme local ] [ Revues des blogs ] [ Evènements ] [ TV, Radios, Journaux ] [ Lecture gaullienne ] [ Gaulliste libre ]

|

|

|

|

Où va l'Europe ?

27/06/2011 23:53

Tribune de Claude Nicolet, secrétaire national du Mouvement Républicain et Citoyen, parue le 27 juin 2011 sur le site Atlantico.

Alors que Nicolas Sarkozy vient de déclarer devant les agriculteurs que l’Euro et l’Europe étaient synonymes de paix et de stabilité, la Grèce s’effondre sous nos yeux. Le pays est littéralement mis à la découpe. Qu’en sera-t-il de L’Espagne, du Portugal, de L’Irlande, de l’Islande, voire de l’Italie ? L’aveuglement n’a jamais permis de mener de grande politique et surtout de faire face aux grands vents de l’histoire. La gauche peut gagner en 2012 mais pour faire quoi ? Accompagner le néo-libéralisme ou proposer un projet de transformation sociale ?

Quelle Europe après le "non" à la constitution ?

Il me semble incontestable que depuis six ans, un nouveau cycle politique et historique s’est ouvert en France et en Europe. On peut très précisément le dater du 29 mai 2005 avec la victoire du NON au référendum sur la Constitution européenne. Comme tous les évènements de dimension historique, les conséquences s’en font sentir à plusieurs niveaux, avec des temporalités différentes. La stupeur dans un premier temps des partisans du OUI, puis ensuite l’organisation de la riposte politique et idéologique avec la mise en place du « mini traité de Lisbonne » voté par les parlementaires : l’UMP aux ordres et qui a terminé sa mue libérale, avec la complicité d’une bonne partie du PS qui reste « euro-libéralo-compatible ».

Aujourd’hui, dans le monde tel qu’il est, les contradictions qui étaient inscrites en réalité au cœur même des différents traités européens (Maastricht, TCE, Lisbonne, Pacte de compétitivité) sautent aux yeux de toutes celles et ceux qui veulent bien se donner la peine de regarder les choses en face. Ces contradictions sont telles, qu’elles deviennent littéralement insoutenables pour l’immense majorité de la population. En France comme en Europe.

C’est l’effondrement de notre tissu industriel et son cortège de délocalisations, c’est la mise à mal de notre modèle de protection sociale et de santé, c’est la disparition annoncée de pans entiers des services publics, c’est la remise en cause des retraites et des pensions. C’est un système monétaire européen déjà à bout de souffle après à peine dix ans d’existence et totalement inadapté aux circonstances actuelles. Aucune vraie politique de changes, pas de direction politique et démocratique de la zone euro, pas de vraie politique commerciale, encore moins industrielle, une obsession de l’inflation… et le dogme du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée.

L'équilibre du couple franco-allemand en question

Pour aller à l’essentiel, l’une des principales difficultés qui est devant nous est non seulement l’équilibre des pouvoirs en Europe mais aussi l’organisation politique du leadership européen. Peut-on accepter d’avoir un euro qui ne fonctionne essentiellement que dans le cadre des intérêts économiques allemands ? La politique allemande de pression sur les salaires satisfait une économie tirée aujourd’hui par sa production à l’exportation. L’Allemagne a fait le choix d’un euro fort et donc de salaires faibles pour intégrer son économie dans la mondialisation. C’est plus un choix allemand qu’un choix européen. Même l’agriculture allemande exporte aujourd’hui plus que l’agriculture française.

Or l’équilibre franco-allemand est la garantie d’un bon fonctionnement de l’Europe.

L’objectif stratégique de la France doit donc être de se donner les moyens politiques de rassembler autour d’elle d’autres puissances européennes qui ne peuvent suivre un pareil choix quant au développement de leur économie et de leur société. La Grèce ne peut plus suivre et aujourd’hui il y a fort à parier qu’elle devra sortir de l’euro pour dévaluer sa monnaie et restructurer une dette qu’elle ne remboursera pas, un pareil scénario ne doit pas être exclu quant à l’Espagne, au Portugal, voire à terme l’Italie. Quant à la Grande Bretagne, elle tente de jouer son propre jeu.

La pression sur les salaires en Allemagne ne sera pas éternellement soutenable. Sauf à s’inscrire totalement dans le jeu de la globalisation et en ne tenant compte que de ses propres intérêts nationaux. Ce qui semble être de plus en plus le cas et faire assez largement consensus en Allemagne. La croissance démographique française au contraire de l’allemande nous oblige à nous pencher sur ces questions que bon nombre refusent d’examiner. Parce qu’il nous faut créer beaucoup d’emplois. Mais les contradictions sont là, désormais évidentes. Autrement dit les choix de la monnaie et de son fonctionnement sont aujourd’hui des débats de fond. Et même existentiels.

Que faire ?

Peut-on imaginer d’un côté une zone euro qui serait en réalité une zone « Deutsche Mark » revisitée ? Et de l’autre une zone euro qui fonctionnerait selon les principes d’une monnaie commune et non d’une monnaie unique? Peut-on, doit-on proposer que la France et l’Allemagne ne partagent plus le même destin monétaire ? Est-ce souhaitable ? Une zone euro à géométrie variable en quelque sorte. Est-il envisageable de conserver un taux de croissance à long terme qui navigue glorieusement entre 0,8 et 1,5% en Europe quand tout va bien ? Nous savons tous que ce n’est pas « durable » ou « soutenable ». Derrière ces chiffres ce sont les destins de notre pays et du continent qui se jouent.

Car ce qui transparait derrière tout cela, c’est la divergence de nos fonctionnements, de nos économies, de nos intérêts. Or les solutions sont limitées. Soit nous trouvons un arrangement politique au sein de la zone euro, ce qui est souhaitable car l’euro est une réalité historique. C’est la mise en place du gouvernement économique de la zone euro que nous souhaitons. Soit nous ne changeons rien et c’est une France inféodée, politiquement, économiquement, financièrement à l’Allemagne. Ce qui ne pourra aboutir qu’à l’explosion de la zone euro. C’est le pire scénario. Car cela voudrait dire que nos « élites » auront préféré s’accrocher jusqu’au bout à l’idéologie néo-libérale plutôt que d’anticiper l’avenir. Ce n’est pas à exclure.

Dans les années 1930 on pouvait entendre « plutôt Hitler que Blum », aujourd’hui « plutôt l’euro que la souveraineté populaire ». Ce qui apparait, c’est qu’il faudra, d’une façon ou d’une autre trouver des marges de manœuvre si on veut que la gauche française, mais aussi les gauches européennes, sortent de la nasse dans laquelle elles sont enfermées.

Fabriquer de la démocratie

Nous sentons tous avec angoisse et parfois même avec un sentiment d’humiliation et de colère, l’abaissement du pays. L’abaissement du débat politique. L’abaissement de l’esprit public, du civisme, du sens de l’intérêt général, de l’amour de la Patrie.

Le cœur du problème c'est que l'Union européenne en tant qu'institution, ne parvient pas à "fabriquer de la démocratie", les Etats qui transfèrent de la souveraineté, font en réalité un transfert démocratique que l'Union ne peut reprendre à son compte et développer. Le « démocratique » est transformé en « technocratique » et en « technique ». Car seule dans le cadre de la Nation s'exprime la démocratie et seul dans ce cadre là le Peuple peut être souverain. C’est ce que souligne le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe dans son arrêt du 30 juin 2009 qui dit que le peuple européen n’existe pas. Le cas de la Banque Centrale est exemplaire: nous avons transféré notre souveraineté financière à une structure désormais indépendante. On a voulu nous faire croire qu’une transformation technique, politiquement voulue était un progrès démocratique. On voit bien que non.

L'importance de la souveraineté populaire

Autrement dit, cela renvoie aussi à la question de l'Etat, non pas en tant qu'outil technocratique ou de gestion, mais comme exécuteur et incarnation de la volonté populaire. La souveraineté nationale et populaire, que les commentateurs appellent "souverainisme" avec une moue de dédain, est en réalité la condition de notre liberté. Ce qui est devenu le "trou noir" d'une grande partie de la pensée politique de la gauche française était à l'origine le moteur de son action et de son identité. Or ce qui se produit aujourd'hui c'est "la destruction d'un espace public de biens communs, ce qui est consubstantiel à cette orientation" (Sami Naïr dans "l'Europe au défi de la crise", acte du colloque de la Fondation Res Publica du 14 février 2009). Confusément, nos concitoyens sentent bien tout cela.

La République sociale est-elle compatible avec une organisation technique qui confond technocratie et démocratie, progrès social et atteintes aux services publics ? L'Egalité peut-elle se confondre avec l'Equité ? La Liberté peut-elle se passer de la souveraineté ? Il s'agit là d'éléments fondamentaux qui structurent le peuple français dans son organisation politique, dans son histoire, donc dans son identité. Peut-on y toucher impunément sans prendre le risque de voir les électeurs se détourner des urnes avant qu’ils ne finissent par s’indigner puis se révolter ?

La gauche peut revenir au pouvoir mais à condition qu’elle sache s’adresser à la France et au peuple français et qu’elle ait une vision pour l’Europe et le monde. A condition qu’une perspective claire soit tracée. En particulier sur les questions économiques, sociales, européennes mais aussi institutionnelles.

Salaires, retraites, santé, éducation, sécurité, emploi, développement économique et énergétique, fonctionnement des institutions européennes, de l'euro… Voilà les grands défis auxquels il faut répondre. Voilà les questions qui se posent et les perspectives dans lesquelles nous devons placer l’action collective de la gauche française en direction de 2012 mais pour aller bien au delà...

--------- Source : Atlantico

| |

|

|

|

|

|

|

|

Xavier Bertrand condamne 30 000 chômeurs seniors à la misère !

27/06/2011 23:49

François Fillon affirmait en 2010 que le gouvernement mettrait en place une nouveau dispositif en remplacement de l'allocation équivalent retraite supprimée au 1er janvier 2011. Hier, Xavier Bertrand a déclaré qu'elle ne verrait jamais le jour !

I Il y a 48H00, le député socialiste François Deluga, interpellait François Fillon sur la suppression de l'allocation équivalent retraite, qui : « constitue un revenu de remplacement ou de complément susceptible d'être versé aux personnes involontairement privées d'emploi justifiant du nombre de trimestres permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, mais n'ayant pas l'âge minimum requis permettant de partir à la retraite » et qui a été : « supprimée depuis le 1er janvier 2011»

Dans cette interpellation, il faisait référence à des déclaration du Premier Ministre en septembre 2010 sur France 2. En effet, celui-ci, après avoir déclaré que la réforme des retraites était : « très raisonnable » , il indiquait : « (...) que le gouvernement allait mettre en place une nouvelle allocation pour les travailleurs âgés qui ne peuvent pas partir à la retraite malgré tous leurs trimestres de cotisation, faute d’avoir atteint l’âge légal. Actuellement, c'est l'Allocation équivalent retraite (AER) qui joue ce rôle. Supprimée par le gouvernement début 2009, elle avait été rétablie temporairement en « réponse à la crise » jusqu'à fin 2009, puis une nouvelle fois jusqu'en 2011 (...) (...) Une fois qu'ils (partenaires sociaux) auront négocié la nouvelle convention (UNEDIC), nous mettrons en place un système équivalent à l'AER, pérenne, pour les travailleurs les plus âgés »

Or, ce n'est pas François Fillon mais Xavier Bertrand qui a apporté la réponse à François Deluga : « L'Etat ne financera pas un renouvellement de l'allocation équivalent retraite » dans la mesure ou sa priorité est de : « ramener vers l'emploi les salariés les plus âgés »

I

Ce qui signifie en clair qu'ils devront : « (...) se contenter des 461 € mensuels de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), le minima social des chômeurs en fin de droits (...) », ou ... ne toucheront, plus rien du tout « si les revenus de leur foyer dépassent les plafonds » et ce, pendant des durées, allant de 3 à 4 ans. Comme l'indique ce formidable reportage de Notre Temps : « L'allocation équivalent retraite supprimée, des chômeurs sans ressources», qui nous apprend aussi qu'ils : « (...) seraient près de 30 000 demandeurs d'emplois seniors privés d'AER. Trop vieux pour retrouver un travail, trop jeunes pour partir à la retraite (...) »

Et lorsqu'on sait que le chômage de longue durée des plus de 50 ans augmente, impitoyablement !

Selon la CFDT : « Le rétablissement de l'AER coûterait autour de 250 millions d'euros » mais, affirme Stéphane Lardy, en charge du dossier à Force ouvrière : (...) on nous dit qu'il n'y a pas de budget, le dossier est bloqué (...) »

Une somme dérisoire à côté des allègements fiscaux que le gouvernement va concéder aux assujettis à l'ISF ! direz-vous. Mais que pèsent 30 000 personnes dans la détresse à côté de 560 000 électeurs qui seront ravis de voter pour l'UMP en 2012 !

SLOVAR

Crédit photo : L'Express

http://slovar.blogspot.com/

| |

|

|

|

|

|

|

|

Egalité hommes-femmes : Le Medef et l'UMP se moquent-ils des femmes ?

27/06/2011 23:44

A quelques mois de la présidentielle, le Medef et l'UMP lancent un vibrant plaidoyer pour l'égalité hommes-femmes. Question : Pourquoi ont-ils attendu si longtemps et quelles sont leurs propositions ?

De qui ce constat pessimiste et alarmant ?

« (...) d’après le rapport du Forum économique mondial de Davos de 2010, la France est classée au 127ème rang sur 134 pays en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, derrière le Kenya ou le Kazakhstan ! Malgré la volonté du législateur, l’égalité professionnelle est rarement une orientation stratégique au sein de l’entreprise. On constate même aujourd’hui des signes de régression (...) Le constat actuel est implacable : les femmes représentent 51% de la population française, 47% de la population active mais 82,2% des travailleurs à temps partiel et les écarts de salaires entre les hommes et les femmes sont encore de 19% (...) » Ne cherchez pas, il est disponible sur le site Web Projet UMP 2012 !

Si le sujet de l'égalité hommes-femmes n'était pas si important, on pourrait, avec humour, déplorer, que la droite parlementaire et le Medef, ne soient pas aux commandes ... de la société française et de ses entreprises.

Du côté du Medef, on a pourtant connu Laurence Parisot plus déterminée, en ce qui concerne les femmes. Notamment, lors de la réforme des retraites, ou elle déclarait : « (...) Baisser l’âge légal de départ à la retraite des femmes par rapport aux hommes, cela équivaut à entériner cette inégalité de fait (...) Puisque les femmes vont travailler moins longtemps, celà veut dire moins de belles carrières que les hommes (...) il n’est pas question non plus que les entreprises soient les seules responsables de cette situation scandaleuse alors que bien souvent cela commence ailleurs dès l’école ou dans le foyer (...) »

Et indiquait : S'opposer à toute modification du projet de loi sur les retraites qui permettrait aux femmes ayant élevé trois enfants de ne pas attendre d'avoir 65 et 67 ans pour percevoir leur pension à taux plein - N'hésitant pas à déclarer : « Les entreprises ne sont pas seules responsables des inégalité de carrières hommes/femmes »

Néanmoins, on pourra s'étonner, en examinant les derniers textes de l'UMP et les dernières déclarations de Laurence Parisot que : la véritable égalité salariale est curieusement absente de leurs propositions !

Si du côté de l'UMP, on écrit : « (...) Les entreprises de plus 50 salariés non couvertes par un accord, ou à défaut, par un plan relatif à l’égalité professionnelle, risquent désormais une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale. Votée dans la loi de réforme des retraites, cette disposition était plus qu’urgente, quand on sait qu’en 2008, seulement 7,5% des entreprises avaient signé un accord sur l’égalité… Le décret d’application de cette disposition est actuellement examiné au Conseil d’Etat (...) »

Cela signifie, que le texte n'est toujours pas applicable, et que quoi qu'il arrive, les femmes travaillant dans des entreprises de moins de 50 personnes, qui représentent plus de 97% du parc français, ne seront absolument pas concernées par les pénalités et continueront à subir, légalement, une discrimination salariale !

Du côté du Medef, on préfère évoquer : « Un code de bonne conduite dans les entreprises (...) les choses avancent, notamment dans les grandes entreprises, où nous avons fixé un quota de femmes de 40% dans les conseils d’administration. Je revendique d’ailleurs, pour une large part, la maternité de cette mesure. Les entreprises sont aussi en train de multiplier les accords internes d’égalité salariale et de bonne gestion des carrières (...) »

Multiplier les accords ?

Comme l'indiquait le site Question(s) sociale(s) : En ce qui concerne les accords sur l'égalité salariale, Laurence Parisot reconnaît que : « (...) il n'y a aujourd'hui que 82 accords sur l'égalité salariale entre hommes et femmes pour plus de 200 branches professionnelles. « Je souhaite que toutes celles qui n'ont pas encore signé un accord se dépêchent de le faire, ajoute-t-elle (...) » et de préciser : « Pour réaliser cela à l’avantage de toutes les parties, il faut un consensus réel »

Par contre, en ce qui concerne : le sexisme, le machisme et la misogynie, Laurence Parisot n'a pas assez de mots pour condamner la « DSK attitude » (épargnant au passage le réflexologue Georges Tron) et fustige dans Le Parisien : « (...) les pubs sexistes (...) » produites par les agences de publicités, dont un grand nombre sont ... adhérentes au Medef et : « (...) dénonce le silence des intellectuels (...) » Sans oublier de lancer : « (...) un appel aux candidats à l’élection présidentielle pour faire enfin de l’égalité homme-femme LE thème majeur de 2012 (...) »

Bon : « tout cela est bel et beau », comme dirait un de mes amis, mais, se résume à « faire du bruit avec la bouche » !

En effet, qu'est ce qui a empêché Laurence Parisot, Présidente du Medef depuis 2005, d'imposer aux entreprises adhérentes au Medef, l'obligation d'une véritable égalité hommes-femmes ?

Car en ce qui concerne : le refus des augmentations de salaires, du partage de la valeur ajouté, du refus de quotas d'apprentis, ou de l'assouplissement des licenciements, elle a montré qu'elle savait traiter les salariés hommes et femmes de la même façon !

Que n'a t-elle mobilisé son mouvement contre la situation décrite par l'UMP : « (...) les femmes connaissent un risque accru d’être des « outsiders » sur le marché de l’emploi (...) Elles passent de plus ou moins longues périodes sur le versant « précaire » du marché de l’emploi et représentent 82,2 % des travailleurs à temps partiel (...) »

Au lieu de cela, Laurence Parisot préfère se focaliser sur : l'allongement du congé paternité, dont elle propose, que le financement ... ne soit pas assuré par les entreprises ! : « (...) Je vais écrire en juillet à tous les syndicats pour leur proposer d’ouvrir les discussions dès septembre. Il faudra bien sûr réfléchir au financement de cette mesure qui coûte cher. Il serait souhaitable que certains dispositifs actuels de soutien à la famille soient supprimés et redéployés vers l’allongement du congé paternité (...) »

Et lorsqu'on lui demande s'il faut : En passer par une loi pour codifier les rapports hommes-femmes dans l’entreprise, pour mettre fin aux comportements anormaux et aux injustices flagrantes, elle n'hésite pas un instant : « (...) Les lois existent déjà. Sans une prise de conscience et une adhésion générale, elles ne seront pas appliquées. Oui, il faut normaliser mais plutôt par des codes, des principes, des chartes de bonne conduite dans les entreprises, petites et grandes, ou grâce à des formations qui expliquent ce qu’il convient de faire et d’éviter, y compris dans les administrations (...) »

Et oui, avec le Medef, c'est une habitude : Tout commence par un débat pour finir par ... un code de bonne conduite. Evitant, de fait, l'intervention des élus de la nation et leurs éventuelles sanctions ou pénalités !

En attendant, les salariées n'apprendront rien sur la détermination du Medef ou de l'UMP sur la stricte application de l'égalité salariale. Mais seront certainement ravies d'apprendre que : « (...) Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale , fait sienne les propositions de l’UMP. C'est à dire : étendre la parité aux organisations syndicales, aux Conseils de prud’hommes, Chambres de commerce et d’industrie, Chambres de métiers (...) »

Sans commentaire ...

SLOVAR

Crédit et copyright photo : France24

http://slovar.blogspot.com/

| |

|

|

|

|

|

|

|

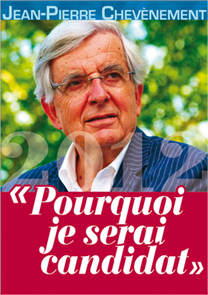

Pourquoi je serai candidat

27/06/2011 20:50

Dans cette brochure de 24 pages, Jean-Pierre Chevènement expose les raisons de sa future candidature.

Dans cette brochure de 24 pages, Jean-Pierre Chevènement expose les raisons de sa future candidature.

La France est mal partie. Plus de deux millions d’emplois industriels ont disparu depuis 1983. Notre pays s’est installé dans un chômage de masse structurel (environ 9 % de la population active), désespérant pour sa jeunesse. C’est que, depuis trente ans, notre base industrielle se rétrécit : l’industrie est passée de 30 % à 13 % de la valeur ajoutée. Nos parts de marché, à l’échelle mondiale, se sont réduites (de 5,5 % à 3,6 %). Le déficit de notre commerce extérieur s’est creusé à 51 milliards d’euros en 2010 (un record qui met la France, toutes proportions gardées, dans une situation déficitaire comparable à celle des Etats-Unis).

Plus grave encore, la France ne maîtrise plus les moyens de l’action économique et politique, ni sa monnaie, ni son commerce extérieur, ni ses flux financiers, ni son droit devenu un droit subordonné. En réintégrant l’OTAN enfin, la France est revenue dans le bercail atlantique, à la remorque d’intérêts qui ne sont pas les siens.

Comment en est-on arrivé là ?

Cette situation résulte, pour l’essentiel, de choix politiques associant le Parti socialiste et la droite : Acte Unique (1985-1987), traité de Maastricht (1992), pacte de stabilité et de croissance (1997), OMC (1994), traité de Lisbonne (2008), copie conforme du projet de traité constitutionnel rejeté, trois ans avant, par 55 % du peuple français.

L’adoption de la monnaie unique en réponse à la réunification allemande a été une monumentale erreur de nos classes dirigeantes, toutes tendances confondues : l’euro est un mark-bis. Or, le mark était une monnaie faite pour l’Allemagne, qui dispose d’un fort tissu de PMI exerçant pour la plupart, dans leur spécialité, un monopole technique à l’échelle mondiale. L’euro convient à l’Allemagne mais pas à la France dont les exportations dépendent beaucoup plus des prix. L’euro, cela va sans dire, convient encore moins aux pays sous-industrialisés de l’Europe du Sud. C’est de surcroît une monnaie surévaluée qui écrase notre compétitivité et celle de la plupart des pays européens. On ne peut envisager de réindustrialiser le pays sans un euro durablement moins cher.

La crise financière et économique mondiale de 2008-2009 et la crise de l’euro de 2010 viennent sanctionner une autre erreur majeure d’orientation, l’acceptation de la dérégulation néolibérale et le choix de construire l’Europe sans, voire contre, ses nations. L’Europe, dès avant le traité de Lisbonne s’était dotée d’institutions (Commission, Cour de justice) permettant de verrouiller les pays de l’Union au sein de ce modèle. Ces choix mortifères n’ont pu procéder que d’un profond manque de confiance de la France en elle-même, lui-même né du doute issu des malheurs de notre Histoire dans la première moitié du vingtième siècle. C’est cette confiance qu’il faudra restaurer et d’abord pour redresser l’Europe qui a besoin d’une France forte.

Le capitalisme financier que nous avons laissé s’installer depuis la fin des années 1980 est un système de prédation : il confisque au profit de la sphère financière les bénéfices de l’économie réelle. Ce système qui a explosé en vol en 2008 a été ravalé avec l’appui massif des Etats, c’est-à-dire des contribuables. Mais tout est reparti comme avant : aux Etats-Unis, comme en Europe, les banques ont renoué avec les super profits et avec des bonus extravagants.

Parallèlement, la crise de l’euro n’a été que reportée par la mise en place de mécanismes de stabilisation insuffisants pour renflouer les pays qui chavirent. Les économies des pays dits « périphériques » sont engagées dans un cercle vicieux de récession, entraînant moins-values fiscales, déficits budgétaires accrus, et explosion de l’endettement public. Les plans d’aide peuvent se surajouter les uns aux autres : ils ne font que reculer l’échéance, dès lors que la tendance récessive de l’économie n’a pas été renversée par une politique de croissance conçue et mise en œuvre à l’échelle européenne, ce que ni l’organisation de l’UE ni la volonté des Etats qui la composent ne permettent aujourd’hui.

Or, face à ces défis redoutables, quelle est la réaction de ceux qui s’apprêtent à solliciter les suffrages des Français ?

Nicolas Sarkozy est tétanisé par les marchés financiers : « Si on n’avait pas fait la réforme des retraites et le « 1 sur 2 » dans la Fonction publique, écrit-il, la France ne serait plus notée « triple A », ce qui nous permet d’emprunter à 3,6 %, quand la Grèce emprunte, elle, à 16 %, à échéance de dix ans »1. Comment mieux avouer que la souveraineté nationale est désormais passée dans les mains de « Standard and Poors » ? Le pacte dit « de compétitivité » imposé par Mme Merkel conduit l’Europe et la France dans le mur. La croissance, quand elle subsiste, est trop faible pour permettre le retour à l’équilibre. L’Europe tout entière est emportée dans un déclin accéléré. L’Allemagne elle-même est fragilisée par la crise dans le reste de la zone euro. Sa politique à courte vue l’enferme dans une contradiction insoluble : à quoi bon la recherche de la compétitivité sur les marchés émergents, si la contrepartie est la chute de ses exportations sur la zone euro, où l’Allemagne réalise 60 % de ses excédents ?

Ce manque de volonté au plan européen se redouble d’un constat d’impuissance au plan mondial. À l’échelle mondiale, les facteurs de crise demeurent : importance des actifs toxiques et du « système bancaire de l’ombre » (le marché des « dérivés » représente 650 000 Milliards de dollars, dix fois le PIB mondial !), déséquilibres macro-économiques loin d’avoir été résorbés entre la Chine et le reste du monde comme entre l’Allemagne et les autres pays de la zone euro. Quant à la réforme du système monétaire international, c’est une affaire de long terme !

Au quotidien, notre politique reste donc à la merci des marchés financiers, de leurs secousses et de l’appréciation des agences de notation.

Y a-t-il une probabilité que l’un des candidats socialistes potentiels permette de nous soustraire à la dictature des marchés financiers ? Si on met à part l’évocation par Arnaud Montebourg d’une « démondialisation » dont les modalités restent encore floues, aucun candidat potentiel n’esquisse la moindre autocritique par rapport aux choix du parti socialiste qui ont permis l’installation du capitalisme financier dans notre pays. Le droit d’inventaire, si souvent évoqué, n’a jamais été exercé. La « parenthèse libérale », ouverte en 1983, n’a jamais été refermée ni par François Mitterrand ni par Lionel Jospin. Le « bon bilan » autoproclamé des années 1997-2002 pèse comme un couvercle sur l’esprit critique des dirigeants. C’est pourquoi les candidats socialistes potentiels ont tant de mal à remettre en cause le système de contraintes héritées de choix qu’ils ont avalisés par conformisme et auquel ils devraient immédiatement faire face s’ils revenaient aux affaires : la financiarisation de l’économie qu’a permise l’Acte Unique européen, le libre-échangisme inégal codifié par l’OMC et prêché par son directeur Pascal Lamy, et surtout le système de l’euro qui met l’Etat emprunteur à la merci des marchés financiers. Tout laisse à penser que la tyrannie du « triple A » s’exercerait sur les socialistes comme sur l’actuel Président de la République, faute qu’ils aient élaboré dans leur tête une stratégie alternative. Reconnaissons à leur décharge que l’entreprise est exceptionnellement difficile.

Le projet socialiste 2012 peut paraître comporter à première vue quelques dispositions méritoires mais il est plus probable qu’il est destiné à fonctionner comme un leurre. Le montant des mesures proposées (de 25 à 100 milliards d’euros, selon les estimations) n’est pas finançable dans le cadre actuel du système de l’euro. De surcroît, une lecture attentive montre que les mesures qui seraient décisives ne sont que timidement évoquées, quand, encore, elles le sont. Le projet socialiste 2012 est muet sur la crise de l’euro. Il n’affronte pas vraiment les problèmes auxquels la gauche victorieuse serait inévitablement confrontée. Et comment croire que la création d’une banque d’investissement pour soutenir l’industrie pourrait être autre chose qu’un faux-semblant, si on ne reréglemente pas la sphère financière et si on ne remet pas en cause les règles européennes sur la libre concurrence et la libre circulation des capitaux ?

Un candidat crédible à la Présidence de la République française doit pouvoir parler à l’Allemagne (pour le moment celle de Mme Merkel) le langage de la franchise qui est aussi celui de la véritable amitié. Quelles que soient les divergences actuelles sur la politique économique et monétaire, sur le nucléaire et sur la politique en Méditerranée ou sur la défense, les intérêts de la France et de l’Allemagne sont solidaires dans le long terme. Ou bien nos deux pays trouveront le moyen de continuer de concert leur Histoire, ou bien ils sortiront ensemble de l’Histoire, comme l’Egypte antique ou les cités de l’Ancienne Grèce.

Comment parler à l’Allemagne ?

L’Allemagne est prise dans une contradiction dont elle doit sortir : elle a fait de la zone euro son marché intérieur. Elle y réalise 60 % des ses excédents commerciaux. Mais dans le même temps, elle vise la compétitivité sur les marchés extérieurs, et cela au prix d’une compression salariale qui, depuis 2000, a déséquilibré presque tous ses partenaires européens. Si tous avaient mené la même politique qu’elle, l’Europe tout entière aurait plongé dans la récession dès 2003. En fait l’Allemagne peut-elle concevoir avec nous un projet d’« Europe européenne » pour le XXIè siècle, ou bien reste-t-elle prisonnière d’un projet national à courte vue ? L’Allemagne croit trouver dans la technologie et la compétitivité sur les marchés émergents un remède à sa démographie vieillissante. Mais y a-t-il une réponse autre qu’européenne à la montée des pays de l’Asie ? L’Allemagne peut-elle séparer son sort de celui du reste de l’Europe ? L’Allemagne a fait l’impasse sur le nucléaire. C’est un pari hasardeux et coûteux. L’Allemagne n’a pas de politique extérieure et de défense qui lui soit propre. Ainsi, la dimension méditerranéenne du projet européen semble lui échapper. Or, les Etats-Unis se détourneront toujours plus de l’Europe. Cette impasse, à long terme, est grosse de périls. Il est capital qu’une bonne entente franco-allemande assure les fondements d’un projet européen cohérent, à l’Est comme au Sud.

De nouvelles règles du jeu pour la zone euro

Dans l’immédiat, il faut donc amener l’Allemagne à revoir ses choix économiques et à accepter la renégociation des règles du jeu de la monnaie unique. C’est un enjeu prioritaire. Les questions à traiter sont d’abord la modification des statuts de la BCE, dont la mission doit être étendue au soutien de la croissance et de l’emploi, à l’intervention sur le marché des changes ainsi qu’au rachat des titres de dettes des Etats sur les marchés financiers ce qui permettrait de casser la spéculation. Il faut trouver un bon compromis entre le principe de responsabilité des Etats inscrit dans les traités, et que l’Allemagne défend à juste titre, et la nécessaire solidarité entre Etats, même si le degré de solidarité, au sein de l’Europe, ne peut pas avoir la même force qu’au sein de chaque nation. Plutôt que d’abonder constamment le Fonds européen de stabilisation financière et de multiplier les « conditionnalités » vis-à-vis des pays déficitaires, ne vaut-il pas mieux élargir le rôle de la Banque Centrale ? Une certaine imprévisibilité de la politique monétaire permettrait de mieux contenir la spéculation que des engagements publics faciles à déjouer. Enfin, il ne faut pas renoncer à reréglementer les marchés financiers, en interdisant certains types de transactions (sur les titres d’assurances, par exemple) aux non-détenteurs des titres de dette concernés. La reréglementation de la sphère financière s’imposera à la prochaine crise. Encore faut-il y être prêt !

L’Europe doit ensuite pouvoir emprunter pour financer une politique d’investissement et de recherche, ce qui implique la modification des traités européens actuels. Depuis 1994, la Commission européenne parle de financer ainsi un vaste programme d’infrastructures. Mais rien ne se fait, parce que les textes ne le permettent tout simplement pas. Ainsi l’Europe sombre-t-elle dans le psittacisme1 …

Le plus important est de rompre avec la politique d’austérité à perte de vue qu’entraînerait mécaniquement l’application du pacte Merkel-Sarkozy, dit abusivement de compétitivité. Il est nécessaire de concevoir une initiative de croissance à l’échelle de l’Europe tout entière. Cette initiative pourrait s’appuyer d’abord sur une relance salariale dans les pays excédentaires conjuguée avec une politique de change destinée à faire baisser le cours de l’euro vis-à-vis des principales devises. Nous nous heurterons là à la solidarité objective des Etats-Unis et de la Chine qui ont également intérêt à un euro surévalué. L’expérience historique montre que la réforme du système monétaire international est une affaire de longue durée. Mais certaines mesures correctrices doivent intervenir rapidement pour préfigurer le sens souhaitable de l’évolution.

Réforme du système monétaire international et protection

Le yuan est sous-évalué et tant que le déficit de l’Union européenne sur la Chine avoisinera les 200 Milliards d’euros, la première sera fondée à prendre des mesures correctrices. Quant aux Etats-Unis, ils sont tentés de faire baisser le cours du dollar, grâce à leur politique de « planche à billets », pour favoriser à la fois la réduction de leur déficit commercial et leur réindustrialisation. Il est vrai que pour continuer à attirer l’épargne extérieure, ils ne doivent pas trop affaiblir le dollar. Mais rien ne justifie une parité de l’euro avec le dollar supérieure de 20 %, voire davantage, au cours de lancement de la monnaie unique (1,16 dollar pour un euro). Le libre-échangisme actuel est biaisé par des asymétries qu’il faudrait corriger sans tarder (coûts de main d’œuvre – absence d’harmonisation sociale et environnementale – privilège du dollar). Car, comme le disait Keynes, « à long terme, nous serons tous morts » !

Mais là encore tout laisse penser que le retour à un degré de protection raisonnable, à l’échelle des grandes régions mondiales (Amérique, Asie, Europe) ne pourra intervenir qu’à l’occasion d’une prochaine crise. Encore faudrait-il qu’un éventuel Président de la République de gauche s’y soit mentalement préparé.

La zone euro ne peut pas rester indéfiniment la lanterne rouge de la croissance mondiale. Elle doit renouer avec le dynamisme de grands projets technologiques, allumer de nouveaux moteurs, rompre avec l’immobilisme qui n’avantage que les rentiers et condamne au déclassement les nouvelles générations. Elle doit affronter sans préjugés la question de l’approvisionnement et de la production énergétiques pour le siècle qui vient.

C’est tout cela qu’il faut faire entendre à l’Allemagne si nous voulons bâtir une identité européenne qui ait un contenu et à laquelle finalement tous, y compris l’Allemagne, ont intérêt.

Un plan B

Si ce « plan A » qui implique la modification des règles du jeu de la zone euro et l’inversion vers la croissance d’une politique qui pousse aujourd’hui à la récession ne pouvait être mis en œuvre, du fait de l’inertie des milieux dirigeants allemands et de la complicité des élites financières et rentières dans le reste de l’Europe, il faudrait se préparer à de fortes secousses non seulement dans les pays périphériques aujourd’hui sous tente à oxygène (Grèce, Irlande, Portugal), mais aussi dans de grands pays comme l’Espagne, voire l’Italie, ou même la Belgique. Plutôt que d’attendre massivement l’explosion en vol de l’euro, il serait préférable de préparer un « plan B ». Il s’agirait d’abord de transformer l’euro de monnaie unique en « monnaie commune », valable dans les transactions internationales. Il s’agirait ensuite de ressusciter un SME bis, permettant des ajustements négociés à l’intérieur de fourchettes de parités entre des monnaies nationales rétablies mais uniquement pour les transactions intérieures à la zone euro rénovée. Les pays aujourd’hui asphyxiés pourraient ainsi retrouver une compétitivité raisonnable. La Grèce devrait peut-être dévaluer de 40 % par rapport à l’euro. Celui-ci, redevenu, comme avant 2002, un panier de monnaies continuerait à fluctuer vis-à-vis du dollar, du yen, du yuan, de la livre britannique, etc.

Cette « politique harmonisée », en vue de sortir du système de la monnaie unique pour y substituer une monnaie commune, éviterait les « dévaluations compétitives ». Elle préserverait un « toit européen ». Elle permettrait surtout l’extension de la zone euro à la Grande-Bretagne, aux pays scandinaves, aux PECO’s qui s’en tiennent, à juste titre, éloignés, mais aussi à la Russie, à l’Ukraine, aux pays de l’Euroméditerranée, etc. Ce serait un système réaliste pour tout le monde, où des ajustements de parité négociés permettraient de corriger les déséquilibres commerciaux excessifs. Le cours de l’euro redeviendrait plus raisonnable. On s’étonne que les responsables des grands pays européens n’aient pas préparé ce « plan B », par prudence d’abord mais aussi par souci bien compris de l’intérêt général des peuples européens. Cécité ? Dogmatisme ? Inféodation à la rente financière et aux couches sociales privilégiées, voire à de « grands intérêts » extérieurs ? Il y a sans doute une part de tout cela dans l’épais manteau de conformisme qui empêche nos soi-disant « maîtres du monde » de penser le bien public.

Remettre la France sur une pente ascendante

Nous nous acheminons ainsi vers de violentes secousses auxquelles les candidats potentiels du Parti socialiste ne semblent pas s’être mentalement préparés. Leur pragmatisme aligné dissimule en fait une insuffisance de réflexion et une absence complète de volontarisme. Qu’attendons-nous donc d’un candidat de gauche pour qu’une victoire, en mai 2012, ne débouche pas très rapidement sur des déceptions et des frustrations qui provoqueraient assez vite la coagulation de la droite revenue à l’opposition et de l’extrême droite maquillée sous les traits de Marine Le Pen ?

Non pas des promesses qu’il ne pourrait tenir mais la ferme volonté de remettre la France sur une pente ascendante.

Que signifie d’abord cette expression « remettre la France sur une pente ascendante » ?

Des choses simples : réinscrire la France sur un trend de croissance à long terme. Il est impossible de préserver l’Etat social sans un appareil productif capable de le financer. Veiller à sa réindustrialisation, en lui faisant prendre le train de la révolution technologique du XXIè siècle : la révolution numérique, en drainant vers l’industrie notre abondante épargne en reréglementant le secteur bancaire, en faisant en sorte que les multinationales françaises renvoient l’ascenseur, en échange de l’aide multiforme qu’elles reçoivent et investissent davantage sur le territoire national, en suscitant enfin la création et le développement de PMI à haute intensité technologique, sur le modèle allemand. Un tel projet de réindustrialisation s’inscrit dans la perspective d’une démondialisation marchande et financière. Il faut remettre un peu de viscosité dans une économie mondiale imprudemment globalisée et décompartimentée.

Parallèlement, un Président de la République de gauche aurait l’impérieux devoir d’organiser un nouveau « grand bond en avant » de l’Ecole républicaine, pour réduire de quatre à un l’échec scolaire et donner à la moitié d’une classe d’âge la possibilité d’accéder à un diplôme de l’enseignement supérieur long (50 % donc contre 25 % aujourd’hui), sur le modèle des pays scandinaves ou des pays de l’Asie Orientale. Ce grand bond en avant implique une réforme de la formation des maîtres, une claire priorité donnée à l’école primaire et la réforme des bacs technologiques pour remédier à la panne de l’Ecole qui depuis 1995 ne porte plus que 68 % des jeunes « au niveau du bac ». Sur 500 000 bacheliers chaque année, la moitié seulement est apte à poursuivre des études supérieures longues. Ce « pari sur l’intelligence » est évidemment indissociable du grand objectif de l’Ecole républicaine qui est de former des citoyens.

Savoir projeter la France vers le monde

La France conserve de grands atouts : la qualité de son peuple, sa démographie, sa position géographique au cœur de l’Europe Occidentale, son ouverture vers l’océan atlantique, la Méditerranée et l’Afrique, ainsi que vers l’Europe Continentale, la modernité de l’idée républicaine qu’attestent les mouvements démocratiques enclenchés en Tunisie et en Egypte, sa langue et sa culture, sa diplomatie mondiale, sa défense et sa dissuasion nucléaire, son épargne abondante (17 % de son revenu, comme l’Allemagne et le Japon), un réseau de firmes mondiales qui la met au troisième rang derrière les Etats-Unis et le Japon, au niveau de la Grande-Bretagne et de la Chine.

On ne peut pas demander à un candidat à la Présidence de la République un plan détaillé d’action dans l’ordre international. Rappelons que De Gaulle a essayé de 1958 à 1968 plusieurs politiques (vers les Etats-Unis, vers l’Allemagne, vers l’URSS et la Chine). Ce qu’on peut demander à un Président de la République de gauche, c’est un patriotisme profond, un dévouement entier au peuple français, un sens élevé de l’Etat, un mental d’acier pour jouer avec méthode, mais aussi pragmatisme, les atouts de la France.

Dans la situation actuelle de la France où la plupart de nos choix sont contraints par notre appartenance à l’Union européenne, nous devons influencer celle-ci de manière décisive. La France n’est peut-être plus le numéro un en Europe, ce rôle étant aujourd’hui tenu par l’Allemagne, mais celle-ci a ses faiblesses. Elle a besoin de la France pour donner un vernis européen à sa politique. Nicolas Sarkozy a tort de donner sans conditions ni contreparties la caution qu’il apporte à Mme Merkel pour mettre en œuvre des politiques sans imagination qui ne donnent pas d’autre horizon à l’Europe qu’une austérité à perpétuité. C’est en réalité le choix du déclin, peut-être encore confortable pour nos élites rentières, mais de plus en plus douloureux pour notre peuple et d’abord sa jeunesse qui subissent un chômage de masse, le creusement d’inégalités scandaleuses et insupportables, la précarité pour beaucoup et un déclassement de plus en plus prononcé. La France a un besoin de croissance d’autant plus impératif que sa démographie est plus vigoureuse que celle de ses voisins.

C’est cet abandon à un déclin programmé dont il faut inverser le cours, en desserrant progressivement les bandelettes d’un néolibéralisme aujourd’hui en crise et en réformant les textes européens imprégnés de cette philosophie. Comment le faire, sinon en parlant à l’Allemagne, aujourd’hui celle de Mme Merkel, le langage de la franchise que la conscience d’une véritable solidarité de destin autorise ? Entre l’Europe nordique et l’Europe méditerranéenne, nos deux nations remplissent une fonction d’équilibre. Elles doivent s’entendre dans leur intérêt même. Un siècle et demi de guerres les a opposées. Elles ont failli faire chavirer le monde. L’hégémonie européenne n’y a pas survécu. La France se souvient qu’à deux reprises, au XXè siècle, elle a failli périr. L’Allemagne elle-même a payé de son écrasement matériel et moral et d’un demi-siècle de division la folie de ses dirigeants. Nous avons voulu tirer un trait définitif sur cette période. Il est très important que nous sachions ensemble opérer les changements qui s’imposent aujourd’hui : l’Europe ne doit pas être écrasée dans les pinces de la « Chinamérique », cette alliance conflictuelle mais objective de l’Hyperpuissance d’hier et de la Superpuissance de demain. Au contraire, elle doit s’affirmer elle-même comme un pôle, dans un monde devenu multipolaire. Or, cela passe d’abord par une entente profonde de nos deux peuples.

Il faut donc que le Président de la République française sache parler un langage clair à l’Allemagne, un langage sans arrogance, au contraire, plein du respect que mérite un grand peuple. Les grandes qualités de l’Allemagne, sa discipline même, sa cohésion ne l’autorisent cependant pas à méconnaître l’intérêt général européen. C’est celui-ci qui est à redéfinir à l’aune des réalités mondiales actuelles que nous ne devons pas affronter avec les recettes du passé. L’Allemagne par égoïsme a courte vue commettrait des erreurs aussi funestes que celles qui, à la fin du XIXè siècle ou dans les années trente, ont conduit au naufrage, un naufrage collectif qui a d’abord été le sien. Si nous nous plaçons dans l’horizon des marchés financiers, nous oublierons les peuples. Or, ce sont ceux-ci qui, dans la longue durée, façonnent l’Histoire. Il faut rechercher les arguments qui montrent à l’Allemagne que son intérêt à long terme est dans un changement de cap.

Il faut donc que le Président de la République française trouve dès aujourd’hui le langage qu’il faut pour parler, non seulement à la Chancelière mais à l’opinion publique allemande et à toutes les forces politiques qui entrent dans le fonctionnement de la démocratie allemande. L’intérêt européen au XXIe siècle est forcément aussi celui de l’Allemagne. Il faut lui en faire prendre conscience par un langage clair et fort. L’Europe ne peut retrouver une croissance forte que si elle est capable de protéger raisonnablement son marché.

Un candidat de gauche à la Présidence de la République doit commencer à réunir les concours nécessaires aussi dans les autres pays pour réorienter le cours de la politique européenne. Le débat devrait faire rage au sein du PSE (parti socialiste européen). On attendrait du candidat de gauche à la Présidence de la République française qu’il propose la réunion d’une « Conférence européenne » sur les moyens de surmonter la crise et sur la modification des règles du jeu afin de jeter les bases d’un pacte de prospérité pour l’Europe. Il faut y associer nos voisins, la Russie mais aussi les pays de la rive Sud de la Méditerranée qui ont besoin de notre aide pour réussir leur révolution démocratique.

Il doit se rendre aux Etats-Unis pour étudier les modalités d’une « sortie de crise par le haut », concertée entre les deux rives de l’Atlantique.

Il doit également se rendre à Pékin pour refonder notre partenariat stratégique et pour que la Chine prenne mieux en considération les intérêts des couches salariées dans les anciens pays industriels et les nécessités d’un « juste échange ». Il lui faudra trouver les leviers de négociation nécessaires, en faisant appel aux intérêts à moyen terme de la Chine.

Bien sûr, Nicolas Sarkozy va se mettre en avant à l’occasion du G20 qu’il préside mais le G20 n’est pas un organe d’exécution. Il n’en sortira pas grand-chose dans l’immédiat. C’est au mieux un forum utile. Certains l’ont décrit comme un « GO » (gentil organisateur). Ce qui sera décisif, ce seront les décisions que les pays de la zone euro pourront prendre entre eux au titre d’un véritable gouvernement économique et monétaire pour reréglementer les marchés financiers, interdire les paradis fiscaux, casser la spéculation, dépoussiérer les textes, relancer la croissance, etc.

À défaut d’une telle action, c’est le plan B qui s’imposera : une mutation si possible harmonisée de l’euro qui de monnaie unique pourrait devenir monnaie commune. Ainsi la France doit-elle avoir plusieurs fers au feu. Nos partenaires doivent être convaincus que nous ne pratiquerons pas la politique du « chien crevé au fil de l’eau ». Si l’objectif central est bien la réindustrialisation du pays, nous devons être capables de créer pour cela les conditions les plus favorables.

D’un candidat de gauche à la Présidence de la République, la France est en droit d’attendre non pas un projet tout ficelé mais une large vision, une ligne directrice, une volonté et, bien sûr, une capacité pédagogique. Un cap.

Un cap républicain

Qui dit pédagogie dit forcément République. Il s’agit, en présentant au débat collectif un projet que puissent s’approprier les citoyens, de créer les conditions qui permettront de battre en brèche la domination des marchés financiers.

Il faudra donc rappeler le lien entre la République et ses valeurs fondatrices, au premier chef les valeurs d’égalité mais aussi les valeurs de la connaissance, la laïcité, l’Ecole, la Science. Rien n’est plus éloigné de l’idéal républicain que la technophobie ambiante. La République est fille des Lumières. Elle ne doit pas laisser se rompre ce cordon ombilical, comme y inciteraient les tenants d’un nouvel obscurantisme opposant à l’Homme une Nature divinisée. La République rejette donc l’épithète méprisante de « scientiste » que voudraient lui accoler ces nouveaux obscurantistes.

Il nous faut organiser la transition énergétique pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et pour préparer l’après-pétrole. Un accord se fera facilement sur la nécessité d’économiser l’énergie. Pour le reste, on ne peut faire l’impasse sur le coût de l’électricité. Le kWh d’origine éolienne est près de deux fois plus cher que le kWh du nucléaire ou du gaz. Le solaire photovoltaïque près de dix fois plus cher, dans l’état actuel de la recherche. Cet écart ne se résorbera pas avant longtemps.

Le choix du nucléaire est stratégique pour la France. Nous sommes dans cette filière au premier rang mondial. Le choix inverse de l’Allemagne ne modifiera pas ceux de la Chine, de l’Inde et des grands pays émergents. Le Japon lui-même ne remet pas en cause le nucléaire. S’il y a des leçons à tirer de l’accident de Fukushima, dont l’origine est un tsunami géant qui n’avait pas été prévu, c’est la nécessité de maintenir l’industrie nucléaire dans le giron de la puissance publique pour le soustraire à une logique de rentabilité à courte vue, et d’établir l’indépendance des autorités de sûreté.

Le pari de l’Allemagne sur les énergies renouvelables est un pari hautement aléatoire qui risque de déboucher dans les prochaines années sur le développement de nouvelles centrales à charbon. Il faudra penser à long terme le problème de l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Pour cela, il faudra d’abord que s’instaure un climat de sérénité dans le débat.

Le choix de maintenir la filière nucléaire au cœur de notre approvisionnement énergétique est capital. C’est un grand atout de la France que nous ne laisserons pas brader. Même élu avec l’appoint des Verts, un Président de la République de gauche doit être capable d’imposer un débat vigoureux sur la politique énergétique de la France, à l’abri du terrorisme intellectuel des antinucléaires et dans le seul souci de l’intérêt national. C’est aussi à cela qu’on jugera s’il peut porter « le destin de la France ».

La République est ennemie de tout dogme : elle fait confiance aux citoyens, à la lumière de leur seule raison naturelle, pour définir le bien commun. La République est naturellement « enseignante ». Elle doit former des républicains. L’Ecole doit redevenir une priorité budgétaire de l’Etat, avec trois axes majeurs : la formation des enseignants, l’Ecole primaire pour éradiquer l’échec scolaire, l’enseignement supérieur enfin, où doit s’organiser le grand bond en avant rendu nécessaire par les exigences de la compétition mondiale.

N’oublions pas, cependant, que le projet de la République est aussi un projet philosophique, étroitement lié à ce que Condorcet appelait « les progrès de l’Esprit humain ». L’Ecole républicaine doit former des citoyens. Bien sûr la République est ouverte en permanence au débat, à la remise en cause. Elle est ce régime qui s’est donné la liberté à la fois comme fin et comme moyen.

À cet égard, il serait bon de remettre au goût du jour ce que Claude Nicolet appelait la laïcité ou la République intérieure, c’est-à-dire à la fois l’esprit de libre examen et l’esprit « juste », attentif à toutes les argumentations. C’est notre héritage et c’est notre meilleur viatique pour affronter l’avenir.

C’est l’arme la plus efficace pour tenir en lisière les fondamentalismes, les communautarismes et plus généralement le différentialisme qui, sous des apparences généreuses, remet en cause les fondamentaux de la République. La laïcité n’est pas seulement une arène de neutralité. Elle est un état d’esprit. Un acte de confiance en l’Homme.

De même convient-il d’affirmer avec force la conception républicaine de la nation, fondée sur le consentement et l’adhésion. Ainsi ferons-nous reculer les partisans d’une identité figée, frileuse, contraire à la définition républicaine de la France, aussi bien que les idéologies qui sanctifient la différence au mépris de l’égalité.

Cette philosophie républicaine a évidemment des conséquences directes sur l’Ecole dont la tâche – transmettre des connaissances et former le jugement - doit être constamment rappelée à ceux qui, à divers prétextes, rabaissent le niveau d’exigence.

La République a également des implications en matière de sécurité et d’intégration des jeunes nés de l’immigration : la loi républicaine, la même pour tous, doit être intériorisée et respectée par chacun. Ainsi verrons-nous reculer le racisme plus sûrement qu’à travers la discrimination positive ou par le biais d’une judiciarisation de l’espace public. La liberté d’expression est au fondement de la République. Elle doit être défendue contre tous les terrorismes intellectuels, y compris celui du « politiquement correct ». Mais cela suppose des républicains combatifs, capables d’argumenter par eux-mêmes, et de ne pas laisser les adversaires de la République s’ériger hypocritement en victimes.

L’exigence républicaine est plus que jamais actuelle. Elle commande un combat sur deux fronts : d’abord contre la droite et l’extrême droite « identitaires », contre le racisme, les injustices et les inégalités dont souffrent les jeunes nés de l’immigration, mais aussi contre l’idéologie victimaire – compassionnelle, l’angélisme, la culture de l’excuse, bref contre le différentialisme, souvent plus difficile à combattre car paré des meilleures intentions et qui se manifeste souvent au sein de la gauche elle-même. Ainsi la tâche de la gauche républicaine est difficile mais elle répond seule à l’intérêt profond du pays. Or, comment la gauche pourrait-elle appeler à l’effort et se maintenir au pouvoir si son action ne paraissait pas d’abord inspirée par le souci de l’intérêt général ?

Un Président de la République de gauche doit ainsi réaffirmer l’identité républicaine de la France. C’est nécessaire à l’intérieur. Mais c’est nécessaire aussi vis-à-vis de l’extérieur. Le monde ne ressemblera plus jamais à celui dominé par l’Europe puis par les Etats-Unis que nous avons connu. Des nations milliardaires en hommes qui sont aussi des civilisations millénaires – la Chine et l’Inde – se sont réveillées. Les nations émergentes, particulièrement en Asie, se sont saisies de la technologie qu’elles maîtrisent désormais aussi bien que nous. Nous entrons dans une phase de l’Histoire où des identités conquérantes apparaissent déjà à l’horizon. Mais nous n’avons aucune raison de ne pas défendre et illustrer notre modèle politique et notre modèle social, y compris dans l’intérêt bien compris des peuples des nations émergentes.

La seule réponse idéologique que nous pouvons donner est l’affirmation de l’identité républicaine de la France. La France a préexisté à la République. Celle-ci n’est pas née sur une table rase mais elle a refondé notre identité collective. La République est le nom moderne de la France. Le patriotisme républicain qui est l’amour des siens se différencie du nationalisme qui est la haine des autres. La mission pédagogique de la France doit donc s’exercer sans faiblesse.

C’est en affirmant la conception républicaine de la Nation que nous servirons le mieux la cause des autres peuples et d’abord des peuples européens. Le but pour la France est de faire avancer l’idée d’une Confédération européenne élargie à la Russie, à l’Est, et à l’Euroméditerranée, au Sud. Un Président de la République de gauche doit offrir une perspective de civilisation.

Remettre la France dans le jeu, en ce début du XXIè siècle, ne peut se faire qu’avec un grand dessein.

Notre pays a failli périr deux fois au XXè siècle : en 1914-18 et en juin 1940. Il lui faut surmonter le doute qui l’étreint depuis lors. L’Europe que Jean Monnet a voulu faire, essentiellement par le marché et contre les nations, était une idée courte. Le « pari pascalien » de François Mitterrand sur un au-delà des nations appelé « Europe » trouve aujourd’hui ses limites dans les modalités choisies qui la confondaient avec la mondialisation néolibérale. Le moment est venu de les remettre en cause, sans abandonner le grand dessein géopolitique visant à resserrer la solidarité des peuples européens.

Une nouvelle grande page est à écrire : ni la République ni la France ne doivent disparaître. Elles se sauveront ensemble l’une et l’autre.

La République parce qu’elle offre à chaque nation le moyen de concilier son legs historique particulier avec les exigences de l’universel.

La France parce qu’elle est un facteur d’équilibre essentiel pour l’Europe à construire et qu’elle doit rester un phare pour l’Humanité tout entière, encore loin d’avoir su définir, pour chacune de ses nations, un chemin d’universalisation. On pourra discuter longtemps de la nation et de la citoyenneté, de la laïcité et de la sécularisation, de la démocratie et de la République : il est essentiel que la France redevienne une grande nation politique, capable de faire vivre chez elle ses valeurs, pour éclairer le chemin de l’Humanité. C’est cette foi hors du commun qu’on attend du prochain Président de la République française.

Jean Pierre Chevenement

| |

|

|

|

|

|

|

|

Retrait d'Afghanistan: Dominique de Villepin dénonce le "suivisme" de Nicolas Sarkozy

27/06/2011 20:37

Dominique de Villepin a salué vendredi sur son blog la décision de Nicolas Sarkozy de retirer les troupes d'Afghanistan en soulignant que la "présence là-bas n’a plus de justification".

"Nous n’avons ni but politique clair, ni but militaire ; ni stratégie politique, ni stratégie militaire", précise le candidat à l'élection présidentielle de 2012 dans un nouveau post intitulé "Cher Nicolas", le troisième en trois semaines d'existence du blog.

Dominique de Villepin n'a pas manqué cependant de dénoncer une décision "mécanique et trop numérique".

"Elle s’apparente à un suivisme des Etats-Unis qui n’est jamais une bonne chose pour notre pays, qui a vocation à être initiative, vous le savez comme moi. Mais je veux croire qu’elle est le début d’une prise de conscience et d’une reprise en main de la stratégie politique", poursuit l'ancien Premier ministre.

"La solution doit être politique, inscrite dans le long terme et régionale", précise Dominique de Villepin en appelant à "engager un processus de réconciliation nationale impliquant l’ensemble des forces politiques en présence en Afghanistan".

Source: Europe 1

*****

Cher Nicolas, par Dominique de Villepin

Je suis heureux, Monsieur le Président, qu’en tant que commandant en chef de nos armées, vous ayez pris la décision d’amorcer le retrait des troupes en Afghanistan. Nous devons regarder la réalité en face avec lucidité et courage, notre présence là-bas n’a plus de justification. Nous n’avons ni but politique clair, ni but militaire ; ni stratégie politique, ni stratégie militaire. Nous devons la vérité aux soldats français engagés en Afghanistan et à leurs familles, et tout particulièrement à celles de 62 disparus et des nombreux blessés.

Pour l’heure cette décision reste mécanique et trop numérique. Elle s’apparente à un suivisme des Etats-Unis qui n’est jamais une bonne chose pour notre pays, qui a vocation à être initiative, vous le savez comme moi.

Pour lire la suite du billet de Dominique de Villepin, cliquez ici

http://2villepin.free.fr/index.php/2011/06/25/1948-retrait-d-afghanistan-dominique-de-villepin-denonce-le-suivisme-de-nicolas-sarkozy

| |

|

|

|

|