|

| Accueil |

Créer un blog |

Accès membres |

Tous les blogs |

Meetic 3 jours gratuit |

Meetic Affinity 3 jours gratuit |

Rainbow's Lips |

Badoo |

[ Gaullisme local ] [ Revues des blogs ] [ Evènements ] [ TV, Radios, Journaux ] [ Lecture gaullienne ] [ Gaulliste libre ]

|

|

|

|

Des électeurs de gauche ont bien voté FNíK mais ils le cachent

30/03/2011 16:25

TNS Sofres et le Nouvel Obs affirment que les électeurs de gauche se sont beaucoup plus mobilisés contre le FN que les électeurs de droite. Mais le Front national a bien attiré des électeurs venant de tous les bords. ans 394 cantons, les électeurs ont dû choisir entre des candidats FN et un candidat de la droite ou de la gauche. Mais lorsque leur poulain a été battu au premier tour, vers qui se sont tournés les électeurs de droite et de gauche ? Le PS, dans l’entre-deux-tours, avait accusé l’UMP de ne pas appeler au « Front Républicain » en soutenant les candidats de gauche. De même, se développe l’idée d’une porosité grandissante entre les électorats de droite et FN.

Pourtant l’Ifop a réussi à montrer que le FN a autant séduit à droite qu'à gauche pour ce second tour des cantonales. En comparant l’évolution des scores du FN entre les deux tours dans les cantons où il s’est qualifié, l’institut a montré qu’il progressait, en proportion, de la même manière que ce soit face à un candidat de gauche (+10,5 points) ou de droite (+10,9 points). Ainsi, le FN n’a pas été freiné par un report massif des électeurs de gauche vers le candidat de droite. Bref, sur les deux bords de l'échiquier politique on a autant traîné les pieds pour mener un « Front Républicain » face au FN laissant les candidats frontistes progresser partout de la même manière. Mieux, la progression du FN montre qu'il a puisé des soutiens tant à gauche qu'à droite.

Redressement

Pourtant, un sondage TNS Sofres pour le Nouvel Obs, France Inter, et Canal+ donne un tout autre résultat. Selon cette étude, réalisée entre les deux tours, 20% des électeurs de droite du premier tour ont souhaité voter pour la gauche dans leur canton en cas de duel gauche/FN. A l’inverse, 50% des électeurs de gauche du 20 mars ont dit vouloir voter pour la droite contre le FN lors du second round. Selon la Sofres, les électeurs de gauche seraient donc beaucoup plus prompts au « Front républicain ». Mais, selon cette théorie, le FN aurait dû beaucoup moins progresser dans les cantons où il était opposé à la droite (la gauche faisant barrage) que lorsqu’il était opposé à la gauche, ce qui n’est pas le cas selon l'Ifop.

Pourquoi ce biais ? D’une part, la méthode de l’Ifop et de TNS Sofres n’est pas la même. L’Ifop se base sur les seuls votes réels, la Sofres sur des intentions de votes entre les deux tours (le sondage ayant été fait les 25 et 26 mars). Dans ce contexte de campagne, où la percée du FN était largement débattue, un électeur de gauche pouvait-il dire au téléphone à un sondeur inconnu qu’il allait voter FN ? Si le FN a tant puisé dans les voix de droite que de gauche, l’électeur de gauche a sans doute encore du mal à avouer voter FN.

Bien évidemment, comme c’est aussi le cas pour les intentions de vote pour Marine (ou Jean-Marie) Le Pen, les instituts appliquent un mystérieux coefficient de redressement pour pallier à la sous-déclaration du vote FN. Joint par Marianne2, Emmanuel Rivière détaille son étude : « On a redressé à partir des résultats réels, en prenant en compte le vote FN sur les deux tours ». En clair, on compare les déclarations de vote aux deux tours aux réels résultats, on en déduit ainsi un coefficient pour corriger les résultats bruts du sondage. Mais bien entendu ce coefficient ne garantit pas des résultats probants.

Une question d'abstention ?

D’autre part, il y a un deuxième biais. Pour réaliser ce sondage, la Sofres est parti de deux échantillons, un de 600 sondés censés représenter les cantons avec un duel gauche/FN et 400 censés représenter un canton avec un duel droite/FN. Compte tenu de la faiblesse des effectifs, difficile donc de voir ces échantillons comme réellement représentatifs de quelque chose. Emmanuel Rivière écarte pourtant toute polémique : « Cet échantillon est représentatif, sinon on aurait pas publié le sondage ». Toutefois, il admet que la marge d'erreur passe de « 3 à 5 points » avec des échantillons aussi petits.

Qu'est-ce qui explique alors cette différence entre Ifop et Sofres ? Pour se justifier Emmanuel Rivière dévoile un chiffre. Dans les cantons avec un duel gauche/FN, le Front a obtenu 26,6% des inscrits (c'est-à-dire tous les électeurs marqués sur les listes qu'ils aient mis ou pas un bulletin dans l'urne) et 24,26% dans les cantons avec un duel droite/FN. Ce score plus faible face à la droite qui témoigne, selon le sondeur, d'une meilleure mobilisation des électeurs de gauche pour faire barrage au FN. L'Ifop a fait les mêmes calculs mais sur les seuls suffrages exprimés (moins les abstentions, blancs et nuls). Mais là, c'est contre la droite que le FN obtient les meilleurs scores avec 36,8% contre 35,4% dans les cantons où il était opposé à la gauche.

Emmanuel Rivière explique que « la différence se trouve dans l'abstention ». En effet, en prenant en compte l'abstention, le FN fait un meilleur score lorsque les électeurs de droite doivent choisir entre un candidat rival et un candidat FN. Ce qui signifie, selon le sondeur que ces derniers ont suivi les consignes de vote de « ni-ni » de la part de la direction de l'UMP « Le schéma est celui du 21 avril 2002 : des électeurs se mobilisent contre le FN et des autres s'abstiennent car ils ont perdu leur candidat », ajoute Emmanuel Rivière.

Sauf que le niveau de participation (passé de 55,68% à 55,22% entre les deux tours) n'a quasiment pas bougé. Si des électeurs de droite sont finalement allés à la pêche, si des abstentionistes du premier tour se sont réveillés pour faire barrage au Front et si, au final, on a un maintien de la masse électorale avec progression du FN, cela veut dire qu'une masse important d'électeurs abstentionistes ont voté FN au second. Ce qui parait très théorique.

L'électeur FN, forcément un facho ?

Malgré toutes ces critiques, cela n’a pas empêché le NouvelObs.com de titrer : « Sondage : les électeurs de gauche se sont davantage mobilisés contre le FN », un titre repris un peu partout dans la presse en ligne. De même, Emmanuel Rivière signale : « Les résultats sont relativement cohérents avec ce qu'on attend du comportement des électeurs. Le FN reste un parti d'extrême-droite ». Mais cette focalisation sur les liens droite/FN a masqué un chiffre de la Sofres. Dans les cantons avec un duel gauche/FN, 64% des abstientionnistes du premier tour se sont aussi abstenus au second, lors d’un duel droite/FN, on a presque le même niveau avec 67%. Ce qui confirme, même avec les résultats de la Sofres, que l’idée d’un « Front républicain » n’a mobilisé ni la gauche, ni la droite, ni les abstentionnistes. Le concept, qui date des années 1980, a bien vieilli.

D’un autre côté, ilĂ˝ est vrai que voir des électeurs de gauche passer dans le camp du FN peut surprendre et déranger, mais cela revient à oublier de prendre en compte la dimension populaire de ce vote : rappelons que la plupart des sondages nous indiquent que Marine Le Pen rassemble plus de deux fois plus d'électeurs ouvriers et employés que Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry. Emmanuel Todd n'a pas tort quand il déclare que sociolgiquement l'électorat frontiste se situe à gauche.

Tefy Andriamanana - Marianne

| |

|

|

|

|

|

|

|

Pour une monnaie saine dans une économie saine

30/03/2011 16:21

Dans cette tribune, le journaliste économique Philippe Simonnot lance un appel à l'abolition du cours légal de l'euro afin d'ouvrir une libre concurrence entre les monnaies et également de rétablir l'utilisation des monnaies-or. Selon lui, l'économie n'en serait que plus saine.

Nous, citoyens, qui sommes les sempiternels dindons de la farce monétaire;

Nous, qui n’avons pas les moyens de nous protéger de la hausse des prix qui ronge insidieusement notre pouvoir d’achat ;

Nous, les anciennes victimes d’un franc qui a perdu plus de 99% de sa valeur au 20ème siècle;

Nous, qui avons en mémoire le Franc Germinal, à qui on n’avait pas ôté un milligramme d’or depuis sa création en 1803 jusqu’à sa disparition en 1914 ;

Nous, les victimes actuelles de l’euro qui ronge notre pouvoir d’achat et incite à l’accroissement d’investissements injustifiés facteur de marasme ultérieur ;

Nous, qui sommes conscients de l'instabilité de la monnaie européenne.

En effet, fabriqué à partir de papiers-monnaies, l’euro ne peut qu’avoir les défauts de ses constituants. L’Euro-zone est une zone de basse croissance et de chômage élevé, plusieurs de ses Etats sont menacés de faillite.

Nous, donc, nous réclamons et exigeons des autorités monétaires qu’ils abolissent le cours légal de l’euro.

Ce qui veut dire que nous ne voulons plus être obligés ni de payer nos dettes en euro ni d’accepter l’euro qu’on nous présente pour rembourser nos créances. Par exemple le boulanger pourra accepter l’euro en paiement de son pain, mais il pourra aussi dire : je ne veux pas de votre euro, merci beaucoup, mais je préfère du dollar ou de la livre sterling, ou du franc suisse, etc... De même nous pourrons dire à nos patrons : svp, payez nous autrement qu’en euro.

Ainsi sera ouverte une libre concurrence entre les monnaies. Si la concurrence est bénéfique pour l’économie, on ne voit pas pourquoi elle ne le serait pas pour la monnaie.

L’anglais Edmund Burke, dans ses Réflexions sur la révolution en France, qui avait prévu la faillite de la France, remarque excellemment : « Notre papier-monnaie [en Angleterre ] a de la valeur dans les transactions commerciales parce que, précisément, il n’a pas de valeur légale ; il est puissant à la Bourse parce qu’il est sans force à Wesminster Hall » – symbole du pouvoir politique. En d’autres termes, une bonne monnaie n’a pas besoin de cours légal pour circuler. Si elle s’appuie sur un cours légal, c’est qu’elle est une mauvaise monnaie – d’autant plus pernicieuse que, jouissant de ce privilège, elle tend à chasser la bonne monnaie. Jusqu’en 1870, les billets de la Banque de France n’avaient pas «cours légal » (la banque de France appelait cela le « cours libre ») et ils étaient acceptés.

Il est vrai qu’au cours légal les Etats ajoutent une fiscalité spécifique sur toute transaction en or qui dissuade les citoyens d’utiliser autre chose que du papier-monnaie à cours forcé. L’abolition du cours légal n’aboutira à une véritable concurrence entre les monnaies que si elles sont placées fiscalement sur un pied d’égalité.

Nous réclamons donc aussi la suppression de cette fiscalité inique et confiscatoire.

L’abolition du cours légal aura une autre conséquence : tout un chacun doit être libre de conclure des contrats libellés en or. Par conséquent, tout un chacun doit aussi pouvoir ouvrir à la banque des comptes courants ou à terme en or.

On pourra alors faire un pas de plus en établissant la liberté de frapper des monnaies-or dans les ateliers existants.

A ce stade, une monnaie-or entrera en compétition avec les euros, dépourvus, on le rappelle, de cours légal. Et plus la Banque Centrale Européenne fabriquera des euros, comme elle le fait aujourd'hui, pour venir au secours des banques et des Etats en difficulté, plus la monnaie-or sera recherchée – ce qui, déjà, inspirera plus de sagesse au gouverneur de la Banque Centrale Européenne. En l’absence de cours légal, la bonne monnaie chasse la mauvaise.

La demande de monnaie-or sera telle que les différentes banques centrales seront amenées à remettre en circulation les tonnes d’or qu’elles ont en réserve depuis leur confiscation en août 1914, quand ont été déclarées inconvertibles les monnaies des pays belligérants.

Évidemment, cet or monnayé pourra circuler non pas seulement physiquement, mais aussi sous forme de billets ou de comptes courants bancaires, convertibles à 100% en or.

Pour les petites transactions, le métal argent sera introduit et utilisé exactement dans les mêmes conditions. Il faudra éviter tout rapport fixe entre monnaie-argent et monnaie-or – comme c’était dans le cas dans beaucoup de régimes dits « étalons parallèles ». Là, encore, le jeu libre du marché sera chargé d’établir au jour le jour les rapports entre ces deux monnaies.

Les banques centrales seront désormais dépourvues de ce pouvoir monétaire dont elles ont tant abusé en régime d’inconvertibilité. En fait, elles n’auront plus de raison d’être dans ce Gold Standard d’un nouveau genre où la quantité de monnaie en circulation est déterminée par la demande des utilisateurs. Du même coup, les Etats ne pourront plus les utiliser pour financer leurs déficits, et seront ainsi amenés à ne plus s’endetter comme ils le font aujourd'hui.

Même introduite dans un seul pays, la nouvelle monnaie or sera capable d’attirer à elle l’ensemble des pays européens, et non pas une partie d’entre eux comme c’est le cas pour l’euro. Si seulement deux pays à l’intérieur de l’Union européenne adoptent les mesures que nous préconisons, la monnaie-or devient leur commune unité de compte, sans aucune intervention étatique, simplement par le libre choix des individus. C’est bien ce qui s’est passé entre Florence et Gênes, puis entre ces deux cités-Etats et Venise à la fin du 13ème siècle. Ce processus pourra être aisément étendu non seulement aux autres membres de l’Union européenne qui hésitent aujourd'hui à entrer dans l’Euroland comme la Pologne ou la Tchéquie, mais aussi à des pays européens qui n’en veulent pas comme la Grande-Bretagne. Il n’est pas interdit d’espérer que des pays non européens adoptent à leur tour cette monnaie – et sera rétabli ainsi, peu à peu, le Gold Standard qui a fait la fortune du 19ème siècle - un Gold Standard à l’abri des « grands coups d’autorité » qui l’ont ruiné, puisque les réserves d’or seront disséminées dans des millions de poches, de coffres ou de banques.

Dans un tel univers à monnaie unique, ni guerre commerciale ni guerre monétaire ne seront plus possibles. Les déficits publics deviendraient très difficiles et le libre-échange limiterait les risques de guerre dont l’Europe a tant souffert par le passé.

En outre, cette monnaie mondiale, ancrée dans la réalité physique de l’or et de l’argent, sera plus respectueuse des limites de la nature.

On connaît le dicton : Mens sana in corporo sano. Il est ici transposable. La monnaie est l’âme de l’économie. Il ne peut y avoir d’économie saine sans monnaie saine.

Philippe Simonnot

Philippe Simonnot est directeur de l’Atelier de l’Economie Contemporaine, son dernier livre publié est Le jour où la France sortira de l'euro, Michalon, nov 2010

| |

|

|

|

|

|

|

|

Copé, Fillon : la discorde chez la majorité

30/03/2011 16:13

Il y a quelques mois, l’UMP ricanait des tiraillements entre membres du Parti Socialiste et des petites phrases que les écuries présidentielles se balançaient par média interposés. Mais avec des sondages calamiteux, les esprits s’échauffent et la chienlit est passée à droite.

Règlement de compte à UMP-Corral

Les médias ne sont pas tendres. Gérard Courtois a signé un papier enlevé dans le Monde parlant de « crise d’autorité ». Jack Dion se charge de l’exécution sur Marianne 2, évoquant « la chienlit à l’UMP ». Il faut dire que c’est une chose de voir les menuisiers en chef de la majorité tenter d’expliquer que la raclée des cantonales n’est pas vraiment une défaite, que rien n’est joué à un an de la présidentielle et soutenir sans rire que la ligne de la majorité était très clair pour le second tour.

Mais le tir de snipers qui a démarré lundi n’était pas sans rappeler les pires heures des affrontements socialistes. La charge de Jean-François Copé dans le Grand Journal de Canal Plus de lundi soir, dénonçant la « posture » d’un premier ministre qui ne jouerait pas assez collectif et chercherait à se placer pour l’après 2012 en jouant la défaite du président était hautement comique. On avait surtout l’impression qu’il reprochait à François Fillon de faire du… Jean-François Copé.

La guerilla s’est poursuivie mardi avec l’appel à la démission du secrétaire général de l’UMP par un député proche du premier ministre, avant que le président ne siffle péniblement la fin de la récréation par une rencontre entre les deux hommes, qui ont assuré que l’incident était clôt. Outre les prises de position pro-Fillon ou pro-Copé, le gouvernement s’est aussi retrouvé embarrassé par les déclarations contradictoires des uns et des autres sur le débat sur la laïcité

Majorité au bord de la crise de nerfs

Les élus UMP craignent de plus en plus les échéances de 2012 devant l’échec patent de la stratégie présidentielle que l’Elysée ne semble pas vouloir remettre en cause. Du coup, les critiques fusent, notamment de la part des centristes et de Jean-Louis Borloo. Mais même Christian Estrosi a exprimé des craintes sur la stratégie suivie. Bref, non seulement c’est la panique, mais en outre, elle s’étale à la une des médias dans un feuilleton digne des pires productions socialistes.

Les sondages exécrables font ressurgir l’idée d’un candidat alternatif. Mais il s’agit d’un serpent de mer tant il est évident qu’il compte se représenter (d’autant plus qu’y renoncer serait un aveu d’échec assez peu probable étant donné son caractère). Bien sûr, Juppé, Fillon et Copé sont évoqués comme des candidats alternatifs possibles. Mais les deux premiers ne semblent pas vraiment le vouloir, et le troisième mise sur 2017 (et sans doute un échec en 2012).

Comment Nicolas Sarkozy va-t-il pouvoir organiser son radeau de la méduse en vue des élections présidentielles ? A un moment, un minimum de discipline devrait théoriquement s’imposer pour éviter d’aller vers un désastre complet. Cependant, les tensions actuelles préfigurent déjà la lutte en cours pour récupérer les décombres de la majorité présidentielle après l’échec prévisible de 2012. Du coup, il n’est pas impossible qu’elles persistent et enfoncent plus encore le président.

Nicolas Sarkozy s’est construit de 2002 à 2007 en instaurant la discorde au sein de la majorité présidentielle de l’époque. Assez logiquement, il en récolte aujourd’hui les fruits, à savoir une discorde dirigée contre lui qui l’enfonce plus encore en vue des élections présidentielles de l’an prochain.

Laurent Pinsolle

http://gaulliste-villepiniste.hautetfort.com/

| |

|

|

|

|

|

|

|

Productivité et chômage

30/03/2011 08:04

Il y a un argument qui est souvent employé sur la question du chômage de masse et sur lequel, il est, je crois, important de revenir c'est la question des gains de productivité et du progrès technologique. C'est une question qui revient sans cesse et qui est souvent employée pour justifier un certain fatalisme concernant le chômage de masse. Car faire appel aux gains de productivité pour expliquer le sous-emploi est aussi un moyen commode d'ignorer la question du libre-échange, ainsi que celle de la répartition des richesses et du rapport entre le capital et le travail. La réalité triviale c'est que le sous-emploi est fabriqué par les choix économiques et non par les gains de productivité eux-mêmes. Ces derniers ne sont en fait qu'une contrainte, si je puis dire, ils peuvent être bénéfiques ou nuisibles suivant l'usage que l'on en fait. Accuser le progrès technique aujourd'hui d'être responsable de la misère est tout simplement stupide puisqu'en réalité le progrès technique est constant depuis deux siècles. Les gains de productivité étaient même nettement plus rapides après guerre grâce à la généralisation du modèle fordiste. Mais il faut aussi se méfier de ce que l'on nomme la productivité comme je l'explique par la suite ce terme est abusivement utilisé par les économistes.

L'évolution industrielle française

Si l'on regarde l'évolution de la production française depuis 1955 on constate bien qu'il y a deux périodes l'une avant 1974 et l'autre située après. On voit bien le phénomène des trente glorieuses ainsi appelé par Jean Fourastié, économiste français qui avait mis en avant le fait que seuls les gains de productivité créaient une vraie hausse du niveau de vie le reste n'étant qu'affaire de répartition et d'intendance.

La production industrielle française n'a eu de cesse de gonfler entre 1955 et 1974 passants de 24% à 70% de l'indice de base de 2005. C'est presque une multiplication par trois de la production industrielle sur une période de seulement 19 ans, or à l'heure actuelle l'indice est tombé à 88.6% de l'indice de 2005, ce qui veut dire qu'entre 1974 et 2010 la production industrielle n'a augmenté que de 18.6%, la période a pourtant duré 36 ans... Bien évidemment, la population française entre temps a ralenti fortement sa progression, limitant la demande, on peut également considérer qu'il y a au bout d'un moment saturation d'un marché faisant frein à l'augmentation de la production. Cependant si l'on regarde le taux de chômage français et la progression de la misère dans le pays, on constate qu'il y a un problème puisque manifestement les besoins de toute la population ne sont pas remplis. Le ralentissement de la production est donc probablement plus dû à une trop faible demande provenant d'un manque de rémunération et d'emploi que d'un problème de saturation du marché intérieur. Le marché serait saturé si tous les besoins étaient remplis et si la misère n'existait plus ce n'est pas le cas que je sache.

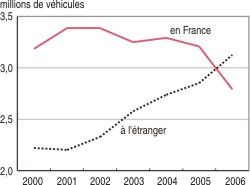

Venons en maintenant à la question de l'emploi industriel qui est au coeur de notre sujet du jour. On voit ici aussi la rupture de 1974, elle est même bien nette ici, le nombre d'emplois industriels baisse à partir de 1974. Je n'ai pas mis les chiffres ici, mais si l'on parle en pourcentage la chute est encore plus spectaculaire puisque la France avait plus d'un tiers de sa main-d'oeuvre dans l'industrie dans les années 70 alors qu'elle en représente moins de 14% aujourd'hui.

Alors on peut se poser effectivement la question fatale : n'est-ce pas la hausse des gains de productivité qui explique cette baisse du taux d'emploi dans l'industrie? Eh bien oui et non, en fait les gains de productivité font que la même quantité d'emploi peut produire plus de choses, en moins de temps. Maintenant, on peut utiliser ces gains de productivité de différentes manières soit on travail moins en produisant autant de choses, ce qui au globale fait que la quantité d'emploi reste la même. Soit l'on augmente la production ce qui permet de maintenir le même nombre d'emplois malgré la hausse de la productivité. Soit enfin, on ne fait rien, et de plus en plus de salariés sont mis au chômage. On entre alors dans un cycle infernal conduisant à une hausse du chômage qui grandit et nourrit un sous-investissement qui s'autoalimente c'est la fameuse dépression. L'Europe et la France y sont en plein dedans depuis trente ans, mais font semblant d'en être sortie, il est vrai que l'endettement privé et public ont pu un temps faire illusion.

On comprendra facilement en juxtaposant le premier graphique avec le second que le choix fait par la France depuis trente ans est de maintenir un niveau de production stagnant ce qui mécaniquement produit une baisse de la quantité d'emplois industriels chaque année. C'est la faible demande qui explique le chômage et non les gains de productivité, ces derniers sont une chance ou une malédiction suivant l'usage que l'on en fait. Ce sont bien les politiques restrictives sur la demande qui produisent le chômage. Par la contrition salariale, par le libre-échange et les politiques malthusiennes nous condamnons une part de plus en plus grande de notre population au chômage et à la précarité.

L'illusion comptable de la productivité

Il faut maintenant éviter une erreur courante, celle qui donne à la situation actuelle son côté brumeux en matière de compréhension du réel. Les gains de productivités que nous affichons dans les calculs économétriques sont le résultat de plusieurs données discutables. Tout d'abord les économistes calculent souvent la productivité en divisant la valeur produite par le nombre d'heures de travail nécessaire à la production de cette valeur. Ainsi souvent lorsque l'on parle de productivité du travail, on se retrouve avec un calcul économétrique du type PIB divisé par le nombre d'heure travaillée. Cependant, on voit tout de suite l'absurdité de la chose, ce calcul inclut les services et les bulles immobilières par exemple. On ne peut pas comparer la productivité d'un ouvrier avec celle d'un coiffeur par exemple cela n'a aucun sens c'est pourtant ce que signifie ce calcul de productivité globale. Tout ceci n'a pas grand-chose avoir avec la productivité réelle du travail, celle qui est produite par l'amélioration technique et qui a permis l'élévation du niveau de vie depuis la guerre. De toute façon, la notion de productivité est une notion industriel et technique l'appliqué ailleurs que dans ce cadre relève plus de l'idéologie que d'une pratique rationnelle. Quelle est donc la productivité d'un médecin ou d'un pompier? Ou d'un énarque?

Plus grave encore la mondialisation a complètement faussé les données en matière de productivité. En effet, là où malgré les approximations on avait un calcul de la productivité relativement proche du réel quand nos économies étaient autosuffisantes, on a désormais un échange de productivité comptable. Car en important des marchandises d'un autre pays vous importez aussi quelque part sa productivité, c'est un point important qui est malheureusement totalement ignoré de la plupart des économistes qui manipulent des chiffres sans vraiment remettre en question ce qu'ils signifient réellement. Certes, des critiques se font sur le PIB, mais rares sont ceux qui vont plus loin. Les mesures économétriques que nous utilisons couramment ont d'ailleurs été conçues à une époque ou les nations étaient beaucoup moins impriquées et où les monnaies étaient relativement stables à cause de l'étalon or. Ce n'est plus du tout le cas de nos jours. Un pays qui voit son PIB s'effondrer par rapport à une baisse monétaire a-t-il pour autant vu sa productivité physique baisser? La réponse est non, rien n'a changé, si ce n'est sont rapport aux autres nations en matière commerciale. En 2009 le PIB du Japon a fortement reculé, cela signifie-t-il pour autant que la productivité des japonais a alors baissé? Est-ce que les ouvriers japonais se sont mis à travailler au ralenti ou que les robots ont roullié? Il faut bien voir les limites de la représentation du réel que ce sont les chiffres économiques, sinon on passe à côté de l'essentiel et l'on se retrouve à dire que la France est l'un des pays les plus productifs du monde alors qu'elle se vide de ses usines, ce qui est un paradoxe. En effet pourquoi un pays aussi productif perd-il des usines? C'est valable aussi pour les USA.

Cet état de fait rend difficile la mesure de la productivité réelle, par productivité réelle j'entends celle qui améliore physiquement la vitesse ou l'efficacité de la production, et non celle qui sort d'un calcul de comptabilité. Car la productivité comptable inclus automatique le fruit du travail importé. D'ailleurs n'est-il pas étonnant de voir que la productivité française n'a fait que croitre depuis vingt ans alors que dans le même temps des usines étaient délocalisées et les importations ont explosé en valeur et en volume. Si l'on se fit aux chiffres de la productivité le Luxembourg est le pays le plus productif d'Europe. Mais que produit donc le Luxembourg? Le mot même de productivité est un piège qui cache en réalité des rapports de force entre nations, la valeur du travail de certains étant largement sous-évaluée pendant que d'autres au contraire voient leur valeur de production surestimée pour des raisons plus géopolitiques ou historiques qu'économiques. Une bonne part des gains de productivité enregistrés en France en Europe et aux USA depuis les débuts de la mondialisation néolibérales ne sont ainsi que le fruit de la productivité importé de Chine, là où on produit des choses. La sous-rémunération d travail chinois a ainsi depuis quelques décennies fait croire aux occidentaux qu'ils connaissaient une croissance de leur productivité plus rapide qu'en réalité. La vérité c'est que nos nations ont fermé beaucoup de lieux de production et qu'il est maintenant bien difficile d'acheter un ordinateur, une télévision ou une machine à laver fabriquée en France ou même en Allemagne. Il suffit de faire ses courses pour s'en rendre compte.

Le mot productivité quand il est employé par des économistes est donc fortement teinté d'approximations et de mensonges. Et même les déficits commerciaux que nos nations enregistrent sous-estiment le degré de notre dépendance à l'égard de la production asiatique. Nous ne prendrons vraiment la mesure de notre déclin que lorsque nous ne pourrons plus importer, soit parce que notre monnaie s'effondrera, soit parce qu'il y aura un effort pour réindustrialiser notre pays à travers des politiques protectionnistes,ce qui est de toute façon inéluctable à long terme.

Donc comme nous l'avons vue les gains de productivités, mêmes lorsqu'ils sont réelles, ne sont pas directement à l'orgine du chômage. Ils le deviennent parce que les pouvoirs publics laissent faire le marché. On sait que les deux seules solutions au problème du sous-emploi produit par les gains de productivité sont la baisse du temps de travail ou la hausse de la consommation. Dans les deux cas les pouvoirs publics français n'ont pas réellement agi pour freiner les effets des gains de productivité. Et là où il aurait fallu augmenter notre rythme de croissance nous l'avons au contraire freiné. Mais il y a un deuxième facteur bien plus grave à prendre en compte, nous avons détruit notre tissu industriel. L'indice de la production que j'ai mis en premier graphique est d'ailleurs trompeur, parce qu'il se base sur la valeur des marchandises et cache l'effondrement quantitatif. L'industrie la plus emblématique en la matière est l'industre automobile, car malgré les gains de productivité les usines sont délocalisées. On voit bien dans le cas de l'automobile que ce ne sont pas les gains de productivité qui sont responsable de la perte d'emploi en réalité c'est même l'inverse. Ce sont les industries qui ont connu les plus forts gains de productivité qui partent en dernier du territoire national. Il est donc complètement faux de présenter la productivité comme responsable du chômage à l'heure actuelle en France. Donc comme nous l'avons vue les gains de productivités, mêmes lorsqu'ils sont réelles, ne sont pas directement à l'orgine du chômage. Ils le deviennent parce que les pouvoirs publics laissent faire le marché. On sait que les deux seules solutions au problème du sous-emploi produit par les gains de productivité sont la baisse du temps de travail ou la hausse de la consommation. Dans les deux cas les pouvoirs publics français n'ont pas réellement agi pour freiner les effets des gains de productivité. Et là où il aurait fallu augmenter notre rythme de croissance nous l'avons au contraire freiné. Mais il y a un deuxième facteur bien plus grave à prendre en compte, nous avons détruit notre tissu industriel. L'indice de la production que j'ai mis en premier graphique est d'ailleurs trompeur, parce qu'il se base sur la valeur des marchandises et cache l'effondrement quantitatif. L'industrie la plus emblématique en la matière est l'industre automobile, car malgré les gains de productivité les usines sont délocalisées. On voit bien dans le cas de l'automobile que ce ne sont pas les gains de productivité qui sont responsable de la perte d'emploi en réalité c'est même l'inverse. Ce sont les industries qui ont connu les plus forts gains de productivité qui partent en dernier du territoire national. Il est donc complètement faux de présenter la productivité comme responsable du chômage à l'heure actuelle en France.

Le seul moyen de rétablir le taux de chômage à son niveau normal c'est-à-dire en dessous de 2% est de relocaliser les activités tout en relançant la demande de façon à ce que le niveau de consommation permette un plein usage des capacités de production. Certains objecteront à cela les limites physique de notre monde pour des raisons énergétiques et de matières premières, mais c'est un autre débat. Chaque chose en sont temps, la priorité de la France actuelle devrait être de se doter à nouveau d'une industrie seule chose qui puisse permettre à notre économie de reprendre des couleurs et une certaines autonomie. Il faut cesser aussi de taper sur le progrès technique systématiquement, il a bon dos et c'est un bouc émissaire facile qui évite de parler des responsables bien humains qui adoptent des politiques idiotes en matière slariale ou de dépense d'investissement. La rpoductivité n'y est pour rien si nous préférons laisser des gens mendier plutôt que de leur donner l'occasion de réussir leur vie, et par là d'enrichir la notre et celle de la société tout entière.

Yann

| |

|

|

|

|

|

|

|

Typologie des positions sur la la´cité

30/03/2011 07:52

Petite note repère des positions sur la question de la laïcité:

1. Les anticléricaux:

La laïcité est pour eux une arme contre les religions. Ils refusent toute présence religieuse dans l'espace public et révisent l'histoire de France en niant ses racines chrétiennes.

Exemple: Alternative Libertaire.

2. Les défenseurs de la laïcité:

Ils défendent la séparation des Églises et de l'État ainsi que la neutralité de l'État et sont donc contre le financement public de lieux de culte (loi de 1905).

Exemple: Parti de Gauche.

3. Les promoteurs hypocrites de la "laïcité positive":

Ils sont pour un financement public des lieux de culte, sans modifier la loi de 1905 mais en la contournant.

Exemple: Jean-François Copé (UMP).

4. Les promoteurs assumés de la "laïcité positive":

Ils sont pour un financement public des lieux de culte via une remise en cause de la neutralité de l'État (modification de la loi de 1905).

Exemple: Nicolas Sarkozy (UMP) en 2005.

5. Les islamophobes:

La laïcité est pour eux une arme contre le seul Islam.

Exemple: Marine Le Pen (FN).

6. Les cléricaux:

Ils sont contre la séparation des Églises et de l'État.

Exemple: partis théocratiques.

Laurent de Boissieu

http://www.ipolitique.fr/

| |

|

|

|

|